災害

2023.11.10(金)

硫黄島南岸に出現した新島の衛星観測(第1報)

1. 概要:

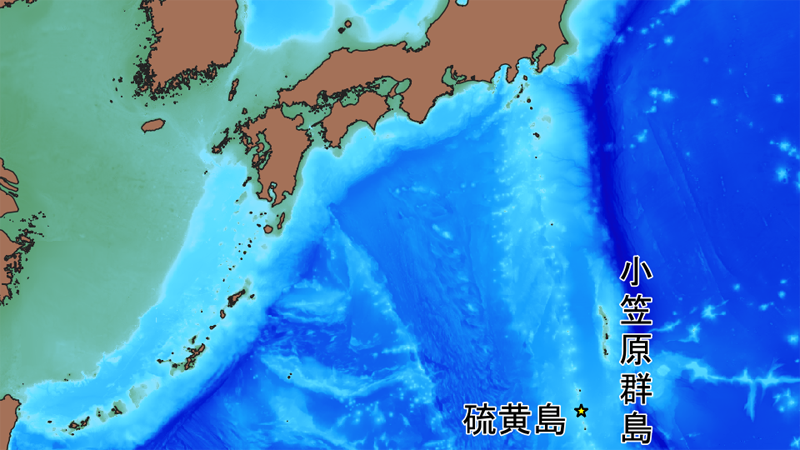

硫黄島は東京から南へ1,200kmに位置する火山島(図 1)で、北東から南西までの長さは約8kmです。水深200m以深からそびえる直径40km以上の火山体の頂上部に位置します(日本周辺海域火山通覧第4版、海上保安庁)。2023年10月21日に、硫黄島南岸の翁浜沖で噴火が発生し(火山活動解説資料、気象庁)、噴煙や軽石を噴出し、さらに新島を形成しました。JAXAでは、これらの火山活動を各種の地球観測衛星で観測・解析して、関係機関へ提供しています。今回は新島形成について、人工衛星による観測結果を紹介します。

ほかにも、今回の噴火では軽石や火山由来の変色水など、複数の活動が観測されています。今後これらについても、続編としてご紹介します。

2. 新島出現と成長

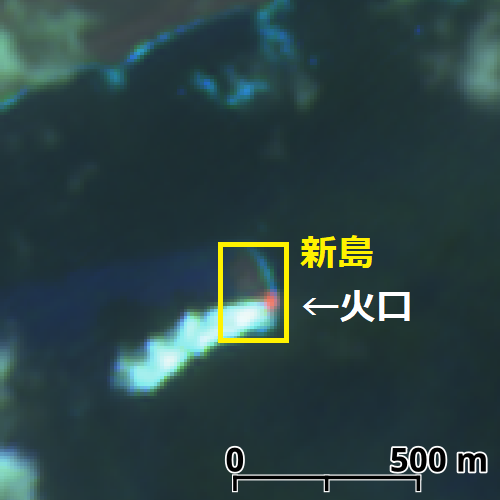

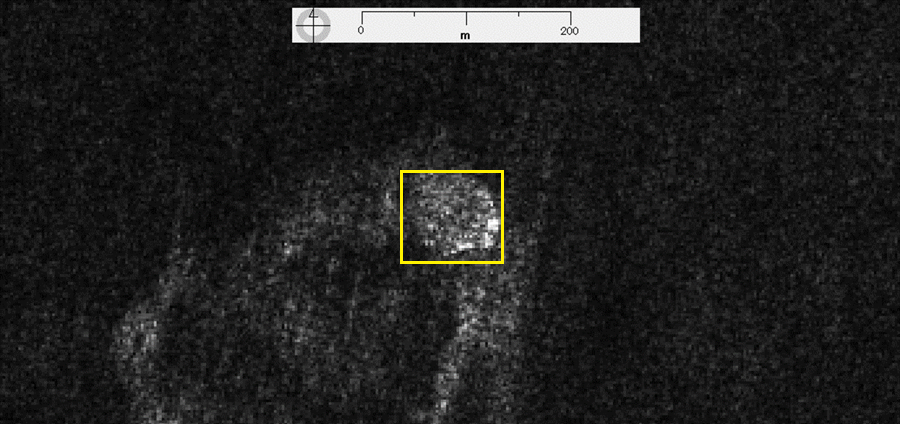

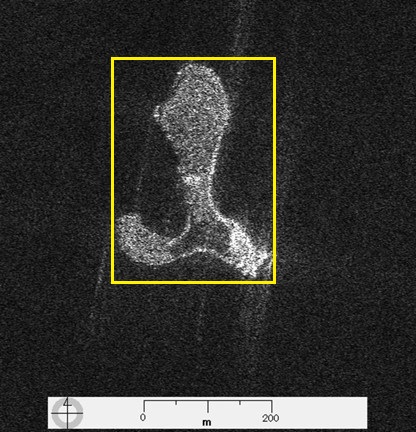

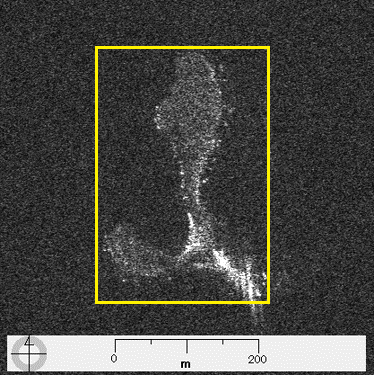

10月21日の噴火開始後、10月29日に衛星「だいち2号」(以下、ALOS-2という)が観測データにより新島らしき形状を確認しました(図 2a:全体図、図 2b:拡大図)。その直径はおよそ80mでした。図 2bでは、黄色枠内が新島とみられます。枠外の明るい領域は、画像の特徴から軽石ラフト(いかだ)を捉えている可能性があります。

図 2:衛星「だいち2号」の合成開口レーダが捉えた硫黄島翁浜沖の新島(2023年10月30日11:32頃観測)

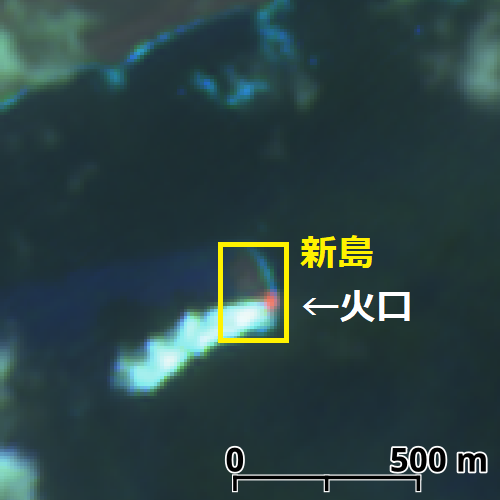

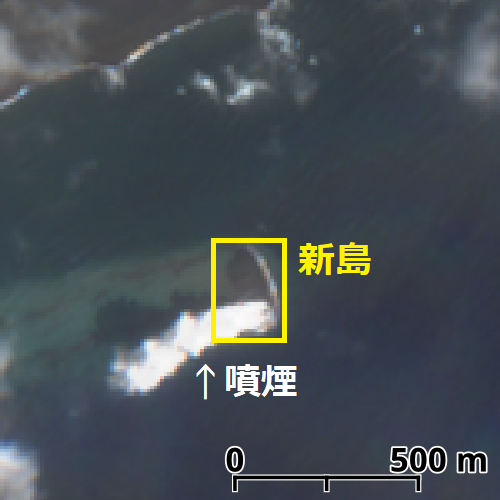

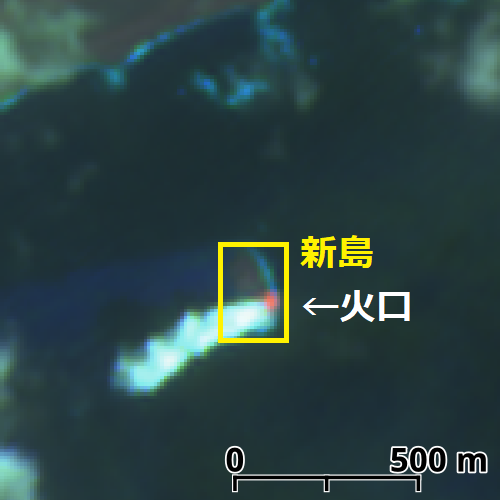

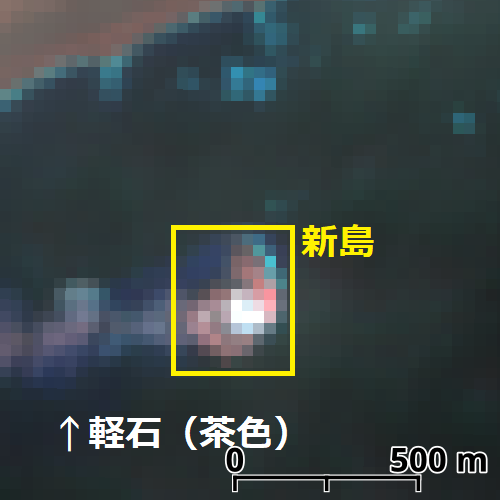

11月2日には、欧州宇宙機関(以下、ESAという)の衛星「Sentinel-2」のデータによれば、新島が成長し、南北がおよそ200mに成長していました。図 3aは可視画像で、新島が南北に長く成長し、南端から噴煙を生じている様子が分かります。また、緑色の海水(変色水)が新島全体から西に流れています。さらに新島の北端からは、褐色のものが西に流れ出しており、軽石が流出していることが推察されます。図 3bの画像は短波長赤外線と可視光線を組み合わせた画像(RGB= 2.19µm/865nm/665nm)です。高温部が赤色に見え、その温度は250℃以上と推定され、火口であると考えられます。そこから噴煙が西へたなびいていることが分かります。

図 3:衛星「Sentinel-2」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島(11月2日10:20頃観測)

翌11月3日には、米国USGSの衛星「Landsat 9号」が観測しました。図 4aが可視画像です。新島は東西250m、南北350mに成長していました。引き続き噴煙や変色水を産出している様子が分かります。また、図 4bは短波長赤外線画像(RGB=2.2µm/865nm/655nm)です。海岸線が青く見えていますが、その内側は褐色で、海水が被っていない島となっていることが分かります(赤外線が吸収されていないため、褐色となります。詳しくは軽石の判読原理の解説記事を参照ください)。

図 4:衛星「Landsat9号」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島(11月3日9:33頃観測)

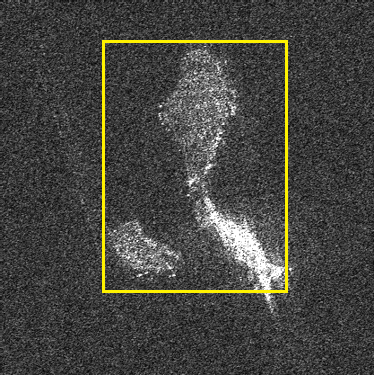

そして11月8日、9日、10日には、再び衛星「だいち2号」が新島を観測しました。11月8日の画像(図5b)では、11月3日の観測時と比べて、大きく形が変わりました。波に浸食された可能性があります。この画像では、新島の南端には、暗い箇所、明るい箇所が認められます。これは新島南端に火口丘などの起伏があること、あるいは南端の中央部に岩が存在している可能性を示唆します。

図 5:衛星「だいち2号」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島(2023年11月8日11:25頃観測)

さらに、11月9日、10日にも衛星「だいち2号」により観測を行いましたが、島の形に大きな変化はみられていません(図6、図7)。

このほか、軽石や火山由来の変色水など、複数の活動が観測されています。今後、得られた情報をご紹介します。

3. 関連記事

硫黄島の他にも火山噴火に伴う現象の衛星観測について、下記の記事を掲載しています。

■ 噴火活動全般、および火山由来の変色水に関する記事

■ 軽石について

- 沖縄本島に接近・漂着している軽石の衛星観測情報

- 沖縄本島に接近・漂着している軽石の衛星観測情報(続報)

- 沖縄本島に接近・漂着している軽石の衛星観測情報(続報)~大規模に噴出した軽石の面積、衛星観測による軽石の判読原理・見え方の違い~

■ 噴煙について

■ 地殻変動、噴煙、火砕物について

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

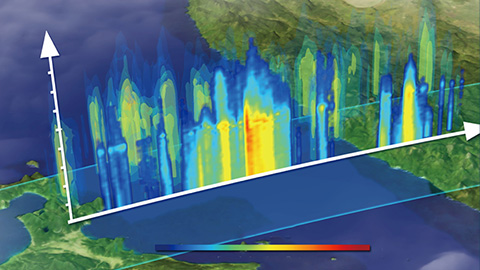

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

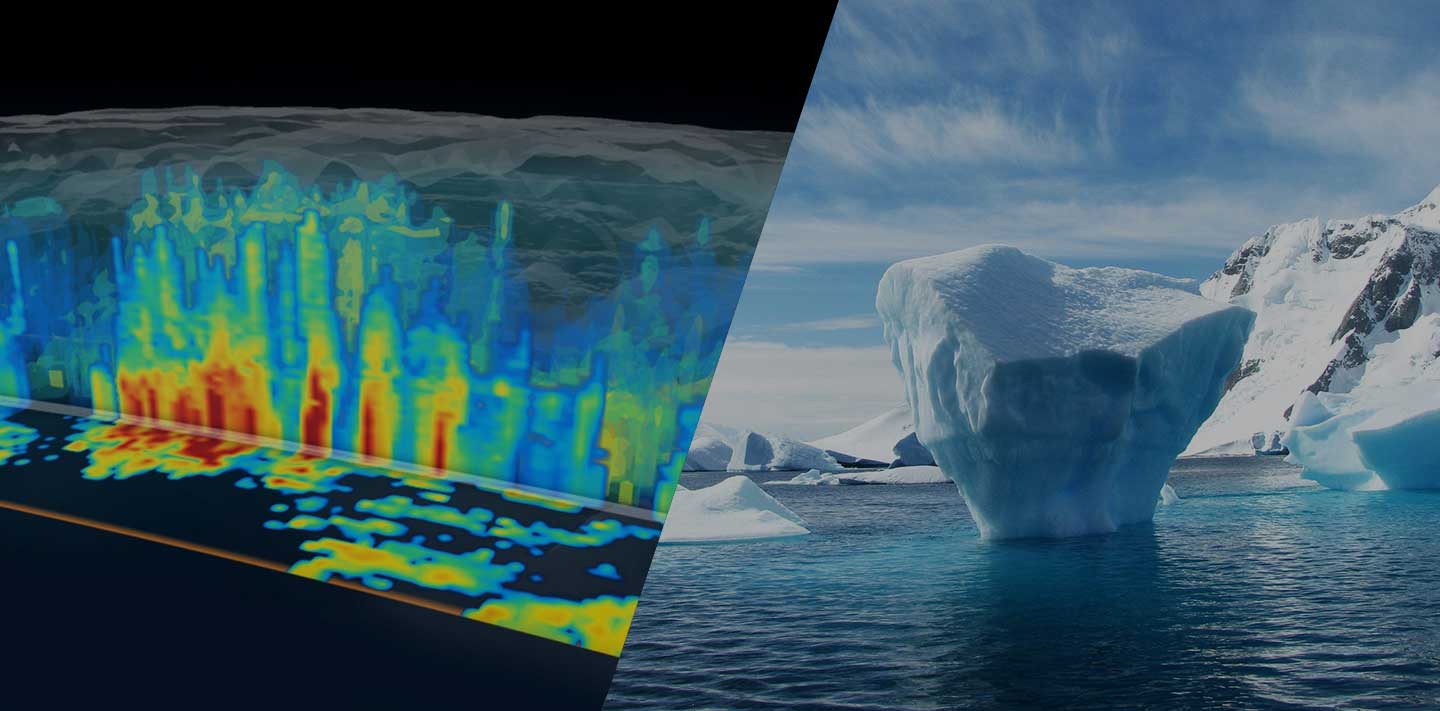

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW