災害

2023.11.30(木)

硫黄島南岸に出現した新島の衛星観測(第2報、12月13日更新)

1. 概要

- 【2023年11月10日】第1報の初版記事を掲載しました。

- 【2023年11月30日】第2報として11月27日の衛星画像を掲載しました。

- 【2023年12月13日】第2報に12月2、6日の衛星画像を記載しました。第2項の説明文を読みやすくしました。

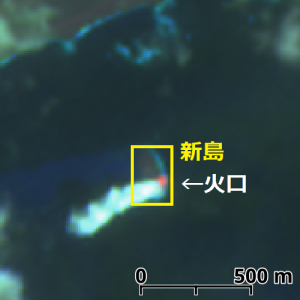

硫黄島は東京から南へ1,200kmに位置する火山島で、北東から南西までの長さは約8kmです(日本周辺海域火山通覧第4版、海上保安庁)。2023年10月21日に、硫黄島南岸の翁浜沖における噴火(火山活動解説資料、気象庁)、により発生した新島について、再び成長が見られたため、第2報としてご報告します。硫黄島の詳細は第1報をご覧ください。

2. 再度の成長

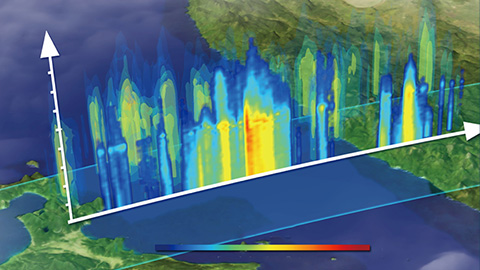

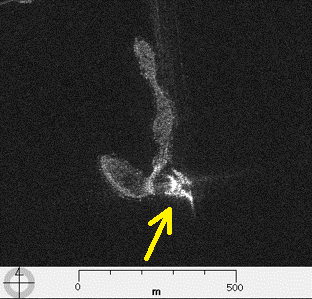

11月8日以降、新島の成長が見られていなかったところ、11月29日には、新島が南北に500m以上にまで成長しました。南端には火口と推察されるくぼ地が形成されたと見られます(図1a、衛星「だいち2号」)。図1a内の黄色矢印の先に三日月形の明るい箇所が、くぼ地であることを示しています(霧島山(新燃岳)の観測事例でも見られています。)。図1aの矢印の先にある三日月形の明るい箇所は、衛星と正対する斜面が明るくなったと推察されます。今回は、衛星が西側を通過したため、西向き斜面です。西向き斜面が弧を描いていることから、その中心(三日月形の西側)がくぼ地であり、火口である可能性があります。

また、11月27日には、衛星「Sentinel-2」でも観測しており(図1b)、「だいち2号」と同様の新島形状と北北西へたなびく噴煙が認められ、引き続き火山活動が続いている様子が伺えます。

図 1:衛星「だいち2号」および衛星「Sentinel-2」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島(2023年11月27日観測)

3. 新島の成長(その2:12月13日追記)

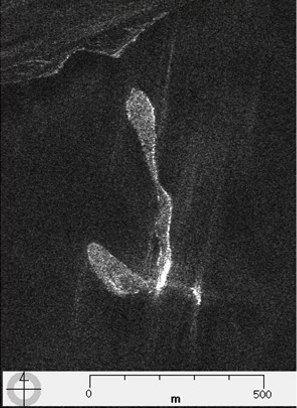

さらに、12月6日には新島が南北に600m以上にまで成長していました(図2a、衛星「だいち2号」)。また、12月2日の衛星「Sentinel-2」による観測では、以前には見られた南端の噴煙が、今回は確認できませんでした(図2b)。

図 2:衛星「だいち2号」および衛星「Sentinel-2」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島

このほか、軽石や火山由来の変色水など、複数の活動が観測されています。今後、得られた情報をご紹介します。

4. 関連記事

「だいち2号」観測による硫黄島の観測結果は、国土地理院からも報告されています。

なお、火山関連記事へのリンクは第1報に掲載しています

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW