気象・環境

2025.05.07(水)

北半球積雪域の減少と積雪被覆期間の短期化

しきさいをはじめとした40年以上に渡る長期的な衛星観測に基づいたグローバルな積雪分布の変化を解析した結果、北半球の積雪域が広い範囲で減少し、積雪被覆期間が短期化していることが明らかになりました。

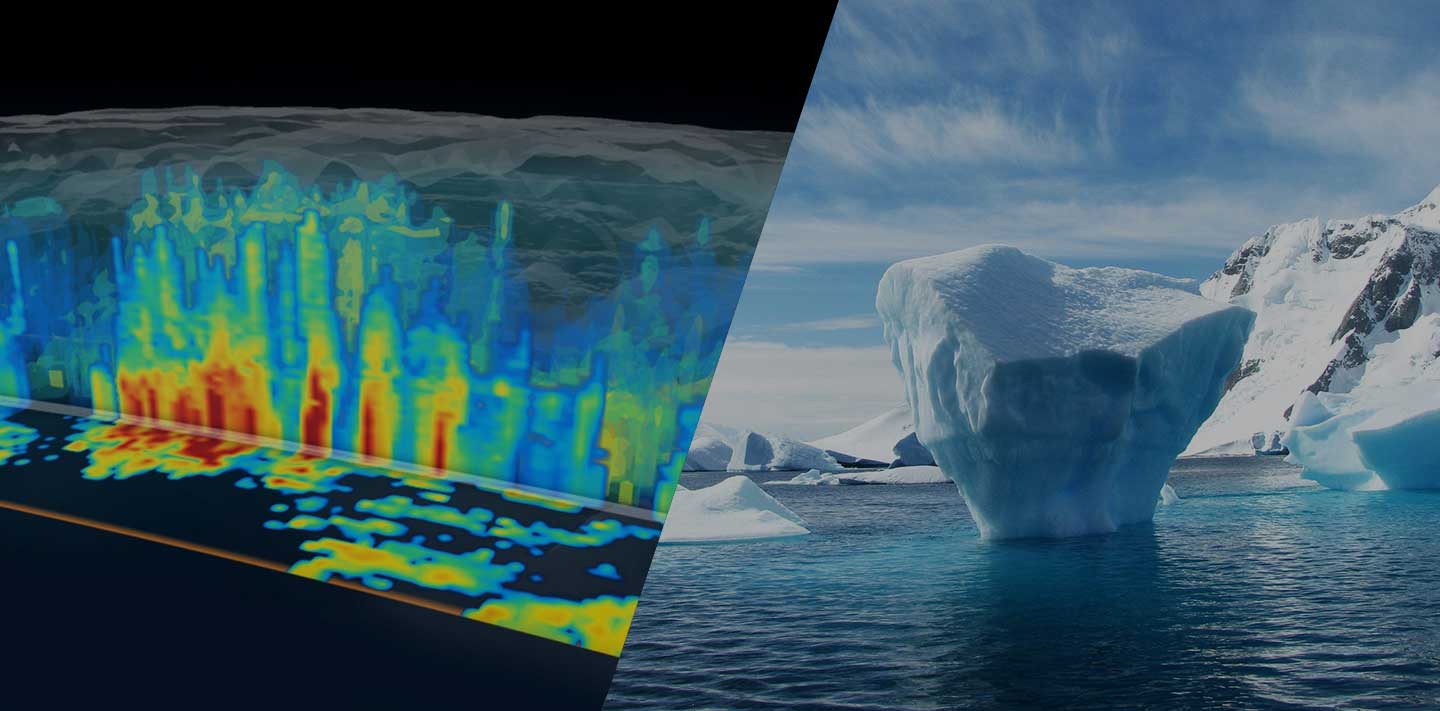

近年の気候変動に伴う地球温暖化に対して、雪や氷に覆われた雪氷圏はその兆候がいち早く現れ、またその影響が大きい領域として知られています。雪氷圏の変動は融雪や海氷面積の減少のように、目に見える形で変化していくことから、地球温暖化のシグナルになっています。例えば、北極海の海氷面積は1970年代から人工衛星によって継続的にモニタリングされており、2012年には北極海氷面積が最小となるなど、近年の地球温暖化シグナルの代表例として「地球が見える」でも頻繁に取り上げられています。

地球温暖化の影響は、陸上の積雪分布にも表れていることがわかっています。このような積雪の変動をモニタリングするため、「しきさい」プロジェクト、JAXA地球観測研究公募および北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)1)における富山大学との共同研究で、複数の衛星データを組み合わせた1979年以降の40年以上に渡る長期積雪分布プロダクト(衛星が観測したデータを様々な物理量や情報に変換したもの) を開発しました2)。

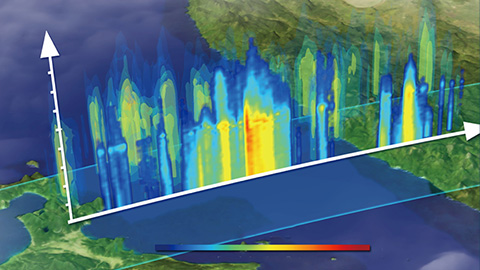

このプロダクトを時系列で解析した結果、北半球の陸上積雪面積は近年減少傾向にあることが明らかになりました。例えば図1は、1991-2010年の30年間の平均的な積雪分布(平年値)を赤系統の色(色の濃さは積雪が検出された頻度を表す)で示し、その上に2024年の積雪分布を青-白系統の色(色の濃さは赤系統の色の階調に合わせており、これまでに積雪が検出された頻度が少ないところで積雪が検出された場合は濃い青で示される)で重ねて表示しています。

図で赤が濃く表示されているところは、平年値で積雪頻度が高い(普段よく積雪が見られる)地域で2024年に積雪が認められなかったことを、青が濃いところは、平年値で積雪頻度が低い(めったに積雪が見られない)地域に2024年に積雪が認められたことを表しています。2024年の積雪分布は、北半球全域の年間を通じたどの季節においても赤く示される積雪域が縮小した地域が見られており、全球的な昇温に伴う積雪の変化が生じていることがわかります。特にヨーロッパやアメリカにおいて冬季積雪面積の減少が顕著であることがわかりました。一方で、図にはありませんが、2000年代以降、シベリアや北米の一部地域において、秋季の積雪面積が拡大傾向にあることもこの長期データセットを解析した結果分かってきました(Hori et al., 2017、地球が見えるでも取り上げています)。

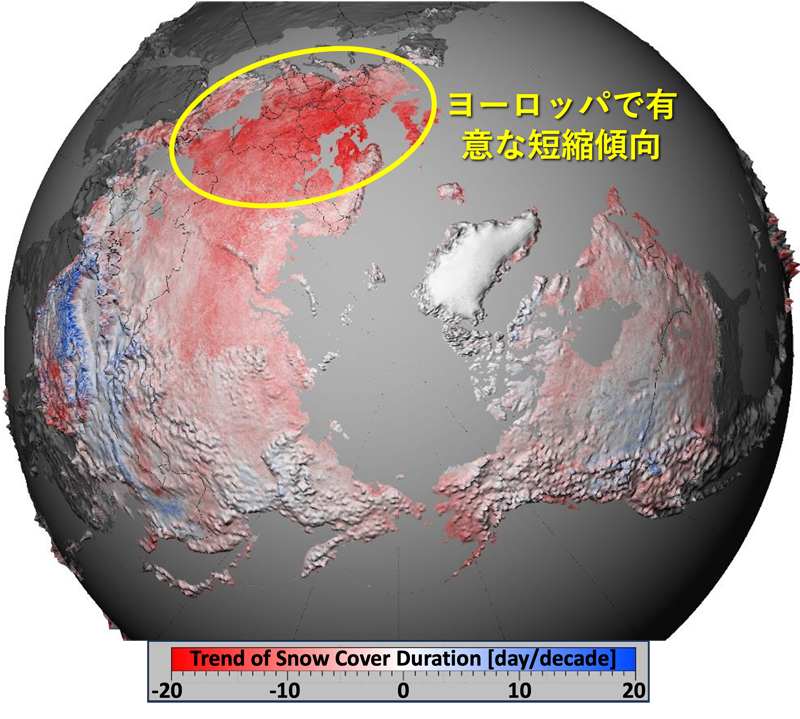

また、ヨーロッパを中心とした地域において、西暦年と積雪被覆期間(秋の降雪開始から春の消雪までの期間)との相関関係を基にした統計検定の結果、積雪被覆期間の有意な短縮傾向が認められました(図2)。積雪被覆期間の短縮は、北半球の広い範囲で生じていますが、特に北欧周辺で被覆期間の短縮傾向が大きく、10年あたり15日程度の短縮が確認でき、地球温暖化の影響が如実に現れています。一方でヒマラヤ高山域や北米の一部で積雪被覆期間の長期化も生じており、温暖化の影響は均一ではないようです。このような変化は長期的なデータセットを整備したことで初めて明らかになったものです。

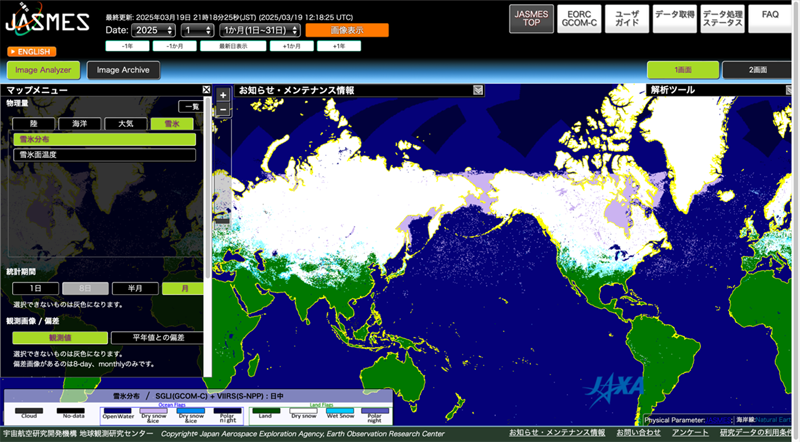

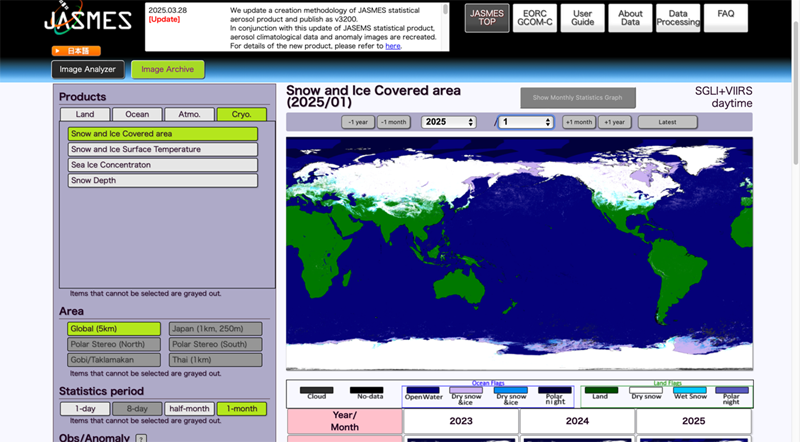

積雪の変化は温暖化の兆候としてだけでなく、様々なところに影響を及ぼすことがわかっています。雪はアルベドが高く、太陽の光を効率的に反射するため、地球の冷却装置としての働きがあります。しかし、積雪が融解して暗い地面が露出するとアルベドが下がり、地表面が太陽光を吸収しやすくなります。温められた地表面は積雪の融解を加速させることでアルベドが低下、地表面はさらに温められ、温暖化を加速させることになります。このような雪氷の融解に起因するサイクルをアイス・アルベド・フィードバックと呼びます。また、雪解け時期が変化すると、春の植物の展葉をはじめとした生態系への影響や、融雪によって露出した地表面から舞い上がるダストの発生、早期の消雪に伴う森林火災の発生時期の変化や頻度の増加等にも影響を及ぼします。このような長期的な積雪分布の変動を可視化し、直感的にモニタリングしやすくするため、今回開発した「雪氷分布」プロダクトをJASMES Image Analyzer3)(図3)およびJASMES Image Archive4)(図4)から公開しました。JAXAでは、地球温暖化の影響を受け、変動する雪氷圏を「しきさい」を中心とした地球観測衛星を用いて今後も継続して監視していく予定です。

1) 北極域研究加速プロジェクト(ArCS II: Arctic Challenge for Sustainability II)

国立極地研究所が代表機関を務める国の北極域研究プロジェクト。自然科学、工学、人文・社会科学分野の研究者が参加し、地球温暖化の正確な実態把握と仕組みの解明、将来予測に基づき、異なる研究分野や社会との連携、国際協力を通して、持続可能な社会の実現に貢献することを目指している。実施期間は2020年6月から2025年3月まで。https://www.nipr.ac.jp/arcs2

2) JASMES Snow Coverプロダクト

Daily

DOI: 10.57746/EO.01jcyddbzqjvsrh2anaqebrpjv

Half-monthly

DOI: 10.57746/EO.01jcyddr5vq45k72a6kbq88sdg

Monthly

DOI: 10.57746/EO.01jcyddyzszxdcvmf6vy9v147b

3) JASMES Image Analyzer

https://www.eorc.jaxa.jp/JASMES/Image/analyzer_j.html

4) JASMES Image Archive

https://www.eorc.jaxa.jp/JASMES/Image/archive_j.html

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW