気象・環境

2025.05.20(火)

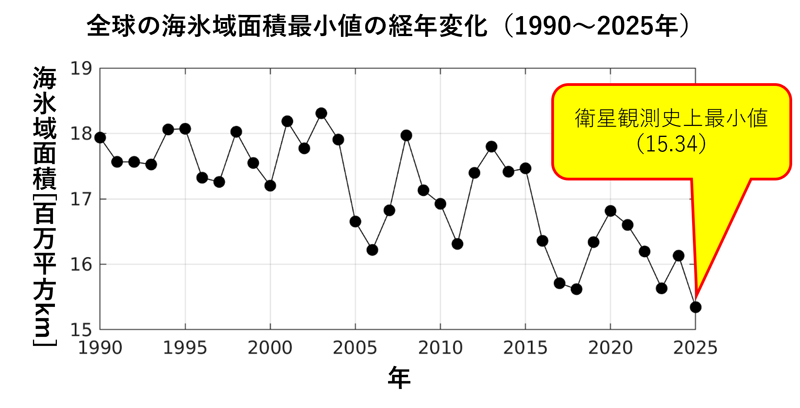

2025年2月 地球上の海氷域面積が衛星観測史上最小値を記録

2025年5月20日

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

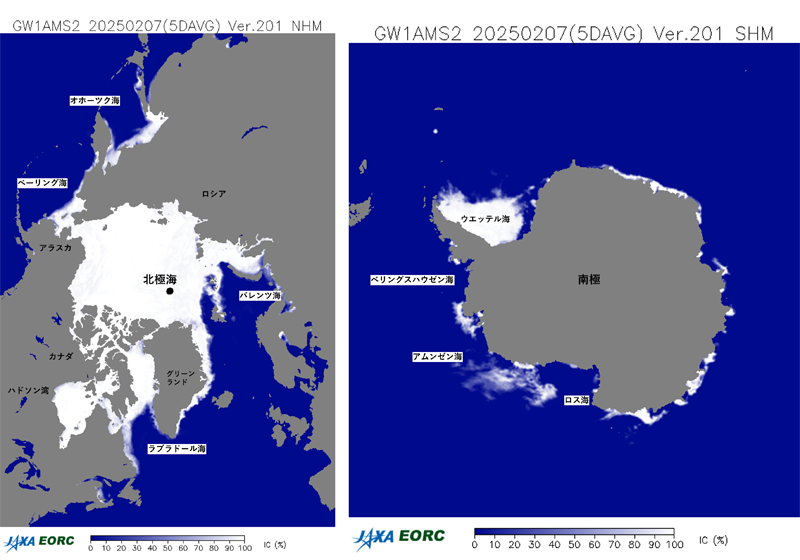

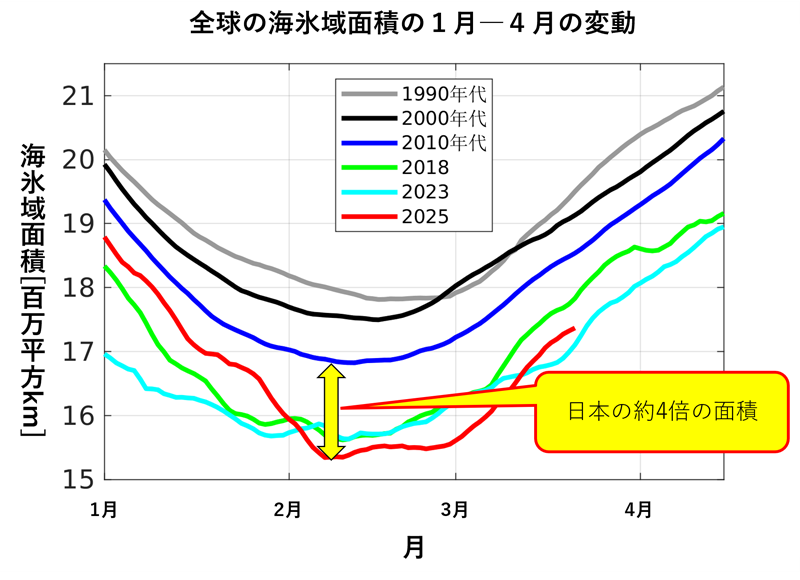

2025年2月7日、北極と南極を合わせた地球全体(全球)の海氷域面積(※1)が、人工衛星による観測史上最小値(1534万3800平方キロメートル)を記録しました。2010年代平均の最小値(1682万4500平方キロメートル)と比べると150万平方キロメートル減少しており、たった10年ほどの間に、日本の面積の約4倍の海氷域が失われていることになります。

赤線・薄青線・緑線は、全球海氷域面積の年間最小値が衛星観測史上3位以内の小ささとなった年を表す。

拡大しなかった北極の海氷

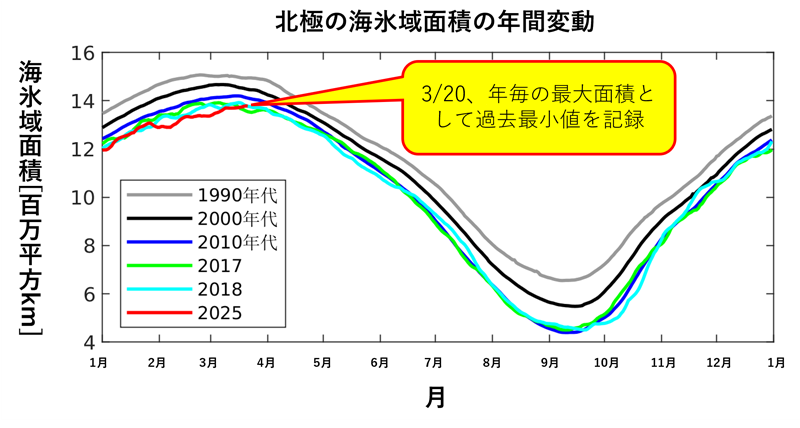

赤線・薄青線・緑線は、北極の海氷域面積の年間最大値が衛星観測史上3位以内の小ささとなった年を表す。

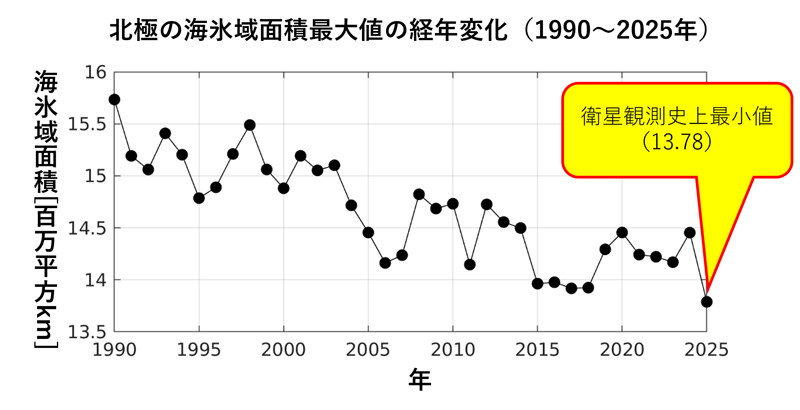

3月は北極の海氷域が1年の中で最も拡大する時期にあたります(図2)。2025年の北極の海氷域面積は、3月20日に年間の最大値(1378万7800平方キロメートル)を記録しましたが、これは、北極の冬季海氷面積(年間最大面積)としては、衛星観測史上最小値となっています(図3)。

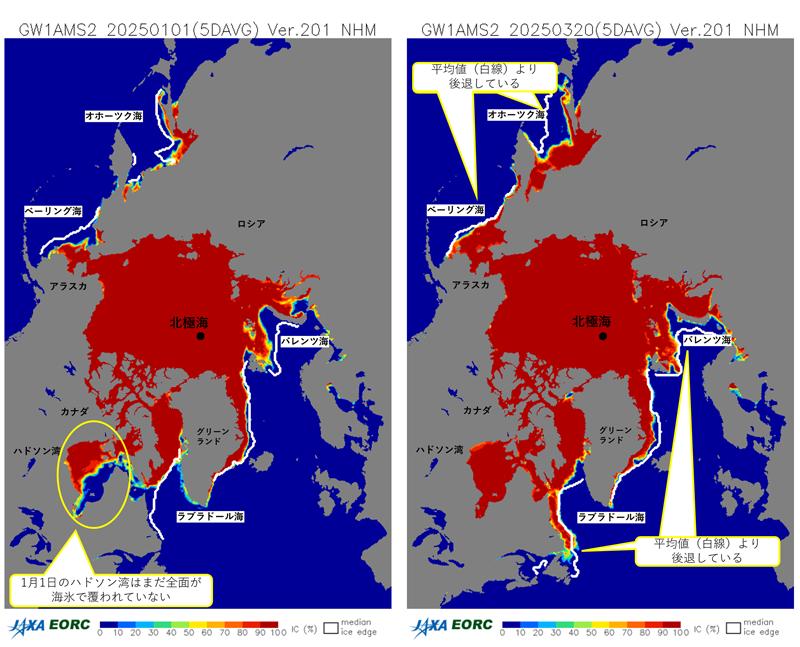

(左)2025年1月1日 ハドソン湾の結氷が遅れている様子

(右)2025年3月20日の年間の最大値の様子

(海氷密接度:ピクセル内に含まれる海氷の割合)

地域ごとで海氷の分布の様子を見ると、12月―1月のハドソン湾は例年であれば全面結氷しているのに対し、今年は結氷が顕著に遅れていることがわかります(図4左)。1月下旬から2月上旬にかけて、ハドソン湾は全面的に海氷で覆われましたが、オホーツク海、ベーリング海、バレンツ海、ラブラドール海でも海氷域の拡大が遅れたことにより、2月以降も、冬季海氷域面積は平年より小さい状態が続いていました(図4右)。今年の北極海氷域面積が小さかった原因については、2025年4月18日のJAXA-極地研の合同プレスリリース「北極の冬季海氷域面積が衛星観測史上最小を記録」(URL: https://www.jaxa.jp/press/2025/04/20250418-1_j.html)をご覧ください。

・オホーツク海の流氷接岸にも遅れ

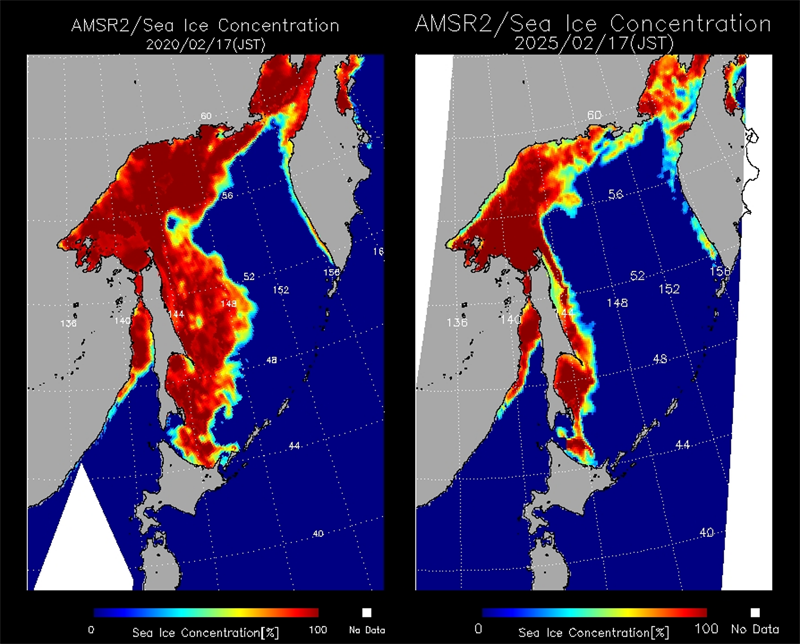

オホーツク海における海氷域面積の減少は、北海道に着岸する流氷にも影響します。2025年は、2月15日に網走地方気象台より「流氷初日」(※2)が発表されましたが、これは平年より24日遅れであり、1946年の統計開始以来、最も遅い流氷初日となりました(※3)。また、「流氷接岸初日」(※4)も2月17日に発表されましたが、こちらも平年より13日遅れで、過去4番目に遅い観測でした。今年2月にオホーツク海の流氷観測に携わった専門家の報告によると、1つ1つの流氷(氷盤)のサイズが平年より小さい傾向にあったようです(※5)。

(左)2020年2月17日、(右)2025年2月17日

着岸初日となる2月17日のオホーツク海の海氷分布を見てみましょう(図5)。 2025年のオホーツク海全体の海氷の分布(右)は、平年並みに推移した2020年(左)と比べても随分と少ない様子が分かります。

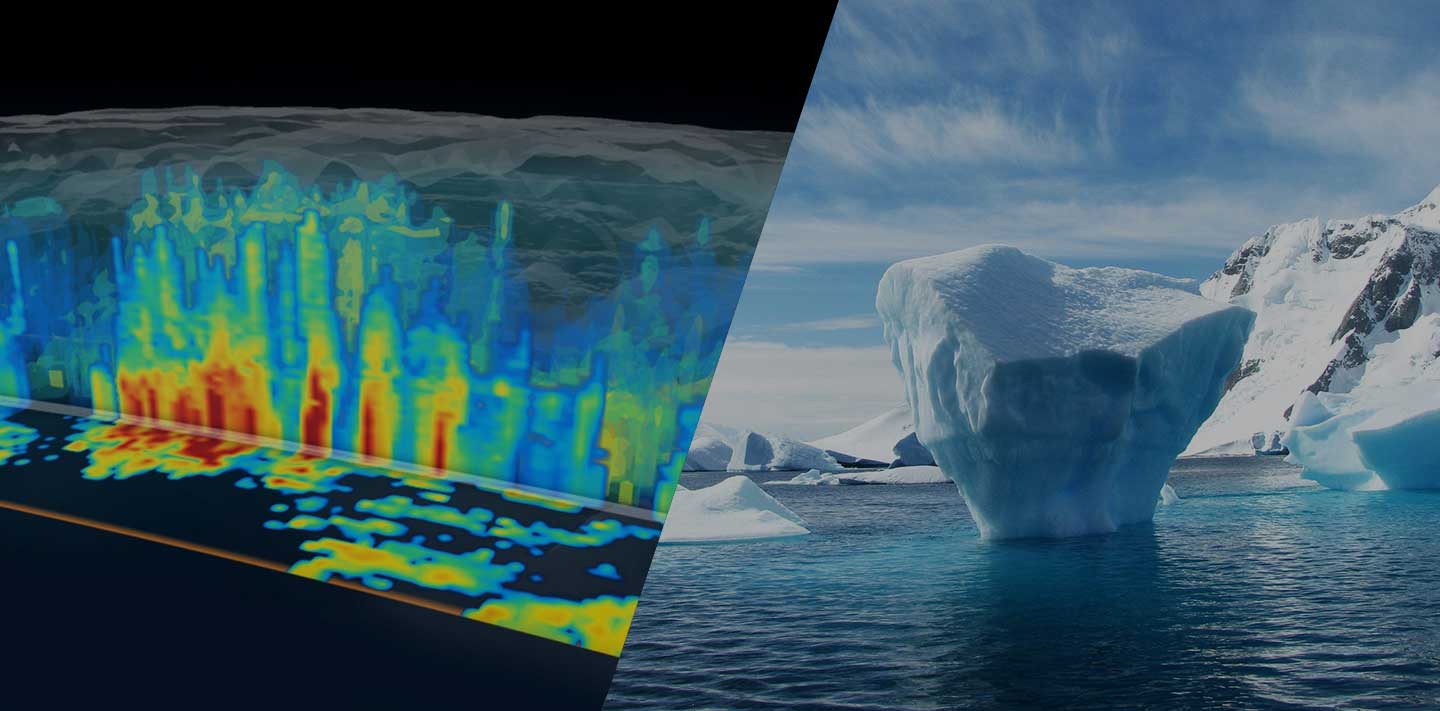

減少を続けた南極の海氷

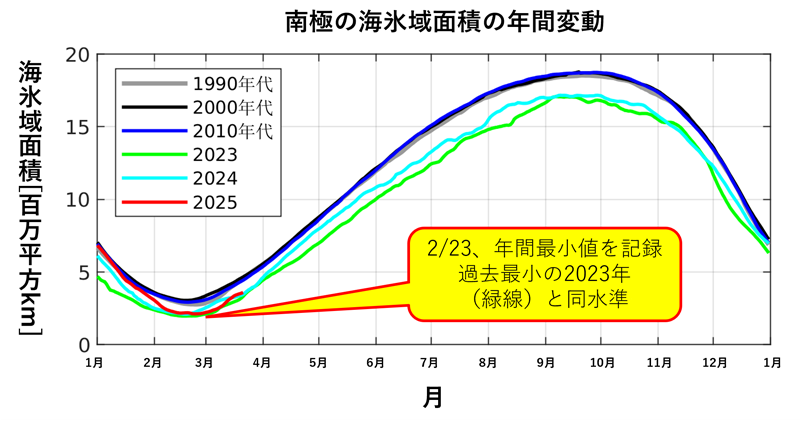

赤線・薄青線・緑線は、南極の海氷域面積の年間最小値が衛星観測史上3位以内の小ささとなった年を表す。

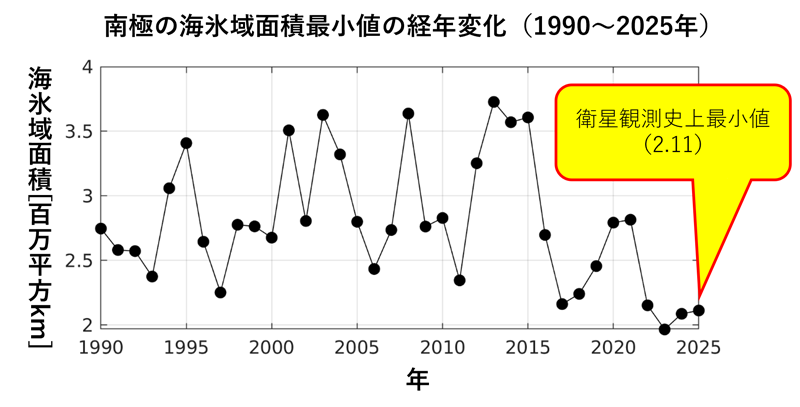

一方、南極はどのような状況だったのでしょうか。12月-2月は南極にとっての夏季にあたり、海氷が融解して後退し、海氷域が減っていく時期です(図6)。2025年の南極の海氷域面積(図6の赤線)は、1月中旬の時点では2010年代平均(図6の青線)と同水準の広さでしたが、それ以降は海氷後退が加速し、2月23日に年間の最小面積(211万1700平方キロメートル)を記録しました。この値は、南極の夏季海氷域面積として衛星観測史上最小を記録した2023年の記録(195万平方キロメートル)と同水準の値となっています(図7)。

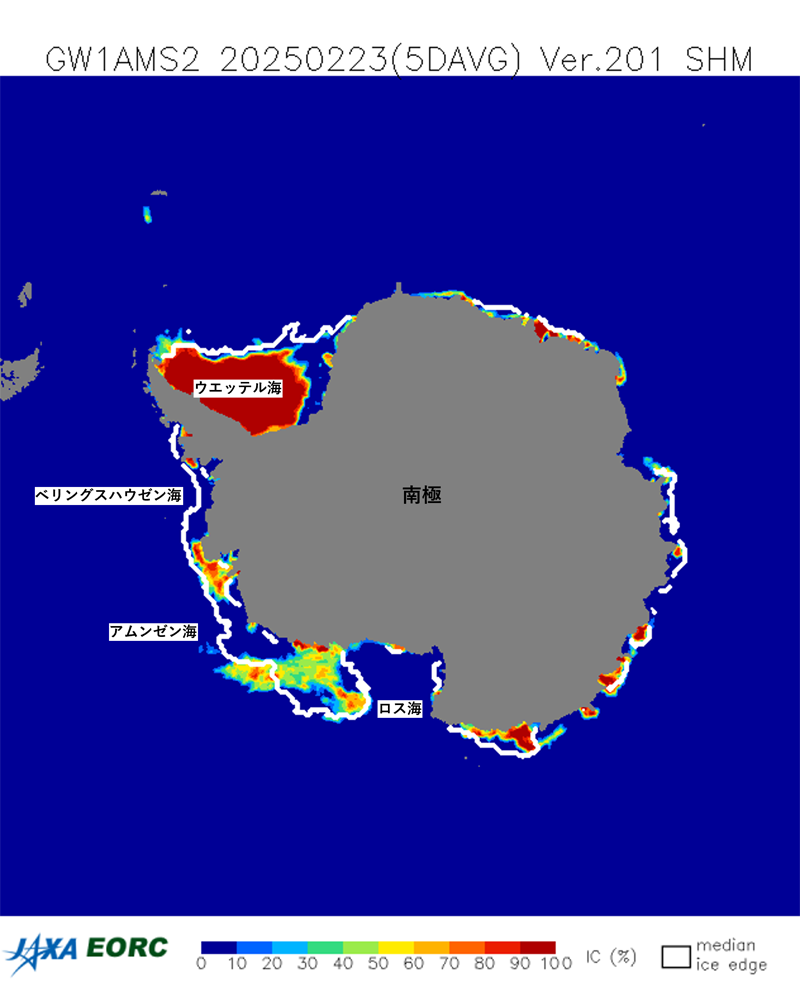

(海氷密接度:ピクセル内に含まれる海氷の割合)

2025年2月23日の南極の海氷分布を見ると、2010年代平均(海氷縁を白線で表示)と比較して、ロス海、アムンゼン海、ベリングスハウンゼン海、ウェッデル海と、広範囲に渡って海氷域が小さい傾向にあったことがわかります(図8)。

地球上の海氷域面積も最小値を記録

赤線・薄青線・緑線は、全球海氷域面積の年間最小値が衛星観測史上3位以内の小ささとなった年を表す。

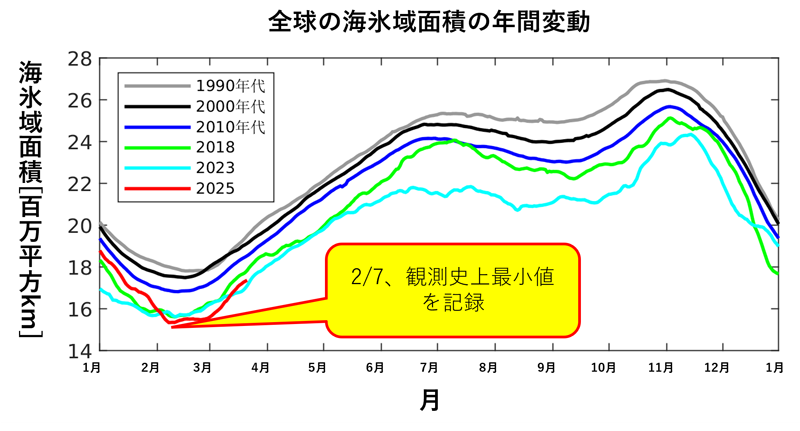

この時期としては両極で海氷域面積が顕著に小さかった2025年ですが、地球全体の海氷域面積として見た時はどうだったでしょうか。北極海は陸に囲まれているため、冬季の海氷域の拡がりが抑制されています。一方、南極海は陸で制限されていないため、北極に比べ海氷が拡大・縮小しやすく、面積の季節変化の幅が大きくなります。特に、春から夏にかけては、南極の海氷は相対的に低緯度に位置していることから、効率的な海氷融解により海氷域が急激に後退します。このような海陸分布の違いによる両極の海氷域面積の季節変動特性によって、地球全体(全球)の海氷域面積として見た時は、毎年2月頃にその年の最小値が観測されます(図9)。

2025年の全球の海氷域面積は2月7日に年間の最小値(1534万3800平方キロメートル)を記録しました。こちらも衛星観測史上最小の記録です(図10)。海氷は海水に比べて太陽光を非常によく反射するため、海で吸収される太陽光を減らし、地球を冷却する働きがあります。そのため、今回観測された全球の海氷域面積の減少は、その冷却機能を弱め、地球温暖化を加速させる可能性があると考えられます。

今後も観測が重要

図10からは、2016年以降、全球海氷面積が極端に低い状態が頻発していることがわかります。このような状況が一時的なのか、それとも永続的なものなのかを知る上でも、今後も引き続き観測していくことが重要となります。

今回使用した観測データは、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)に搭載の高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)という、地表や海面、大気などから自然に放射されるマイクロ波を観測することで、地球上の水を観測できるセンサによるものです。

2025年6月24日、この「AMSR2」の後継である「高性能マイクロ波放射計3」(AMSR3)を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」の打上げを予定しており、「しずく」と「GOSAT-GW」の2機でさらに長期的なモニタリングを継続・発展させてまいります。

本記事では北極・南極・全球といった広範な領域の海氷変動について解説しましたが、海域ごとに詳細に調べた結果をまとめた記事が国立極地研究所海氷情報室から掲載されておりますので、興味のある方は(2025年2月、全球海氷域面積が観測史上最小を記録 | 北極海氷情報室)をご覧ください。

※1 海氷域面積:

海氷域面積の算出方法については、JASMESのサイトをご確認ください。

https://kuroshio.eorc.jaxa.jp/JASMES/climate/index_j.html

また、本記事で記される北極の海氷域面積は、オホーツク海やベーリング海などを含む北半球全域の値を指します。

※2 流氷初日:視界外の海域から漂流してきた流氷が、視界内の海面で初めて見られた日。

※3 網走地方気象台、網走・紋別地方海氷情報 第1号(2025年2月15日)、https://www.jma-net.go.jp/abashiri/shosai/seaice_report/seaice_report2025-1.pdf

※4 流氷接岸初日:流氷が接岸、または定着氷と接着して沿岸水路が無くなり船舶が航行できなくなった 最初の日。

※5 朝日新聞、オホーツク海の流氷を上空から観測 専門家「大きなサイズは少なく」(2025年2月23日)https://www.asahi.com/articles/AST2Q41JXT2QIIPE015M.html

<参考サイト>

本記事で使用した「しずく」が観測したデータは下記サイトで日々更新しています。

オホーツク海の海氷分布

https://sharaku.eorc.jaxa.jp/cgi-bin/adeos2/seaice/seaice.cgi?lang=j&mode=large

しずく(GCOM-W)としきさい(GCOM-C)が観測したオホーツク海の海氷分布画像が公開されています。

JASMES for sea ice

https://kuroshio.eorc.jaxa.jp/JASMES/climate/index_j.html

海氷面積、海氷密度に関する画像と時系列グラフを表示します。

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW