気象・環境

2025.10.02(木)

2025年8月の線状降水帯に関する衛星観測・水災害予測

2025年夏は日本列島で記録的な高温となり、気象庁によると、日本の夏の平均気温は、統計を開始した1898年以降の夏として、最も高い記録を更新しました(気象庁令和7年報道発表資料)。一方で、8月前半には記録的な大雨となった地域もあり、2025年8月8日から11日にかけて九州地方では、前線の影響で大雨となりました。特に8月10日の夜には、福岡・北九州地方において線状降水帯が発生し、気象庁から「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。また、熊本県では8月11日未明に大雨特別警報が発令され、熊本市、玉名市、八代市、甲佐町を中心に、浸水、土砂災害の大きな被害が発生しました。被害を受けられた方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。

JAXAでは、こうした災害の監視・予測に貢献するため、衛星による宇宙からの観測に基づく多角的な技術開発・情報提供を行っています。今回は本事例を対象として、その一例をご紹介します。

宇宙と地上双方からの雨の現況監視

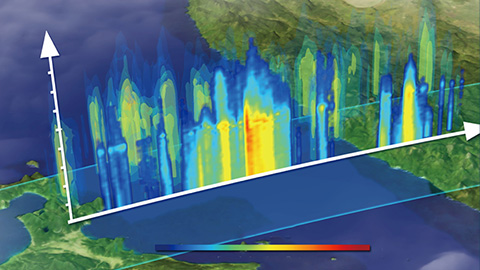

衛星全球降水マップ(GSMaP)は、GPM主衛星データと水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)に搭載された高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)をはじめとする複数のコンステレーション衛星群(全球降水観測計画に参加する各国・機関の人工衛星群)データから全球の降水分布を算出しています。降雨の監視において、日本では雨量計や気象レーダによる観測網が整備されていますが、GSMaPはそれらではカバーできない海上や、観測地点の少ない国々を含めた状況を把握するのに極めて有効です。

図 1は、2025年8月9日からのGSMaPによる日本周辺の1時間毎の降水の変化と、積算降水量をそれぞれ動画にしたものです。これを見ると、九州地方を中心に強い降水が持続的に発生していたことがわかります。

また、GSMaPは1998年から現在におけるまで、全球の降水量データの提供を行っています。長期における観測データの蓄積により、今回の降水量が過去の雨と比べてどの程度稀な事象であったのかを、豪雨指標として統計的に推定することができます。図 2は、GSMaPをもとに計算した8月10日の豪雨指標の分布です。豪雨指標は、ある地点における過去20年以上の日平均雨量と比較して、対象日における日雨量が上位数パーセント以上に相当する激しい降水があった領域として計算されます。図 2を見ると、九州地方中北部~中・四国地方にかけて濃いピンク色の領域があり、過去の統計と比べても極めて稀な極端豪雨が降っていたことが分かります。こうした豪雨指標は、「世界の雨分布統計」ページからどなたでもご覧いただけます。

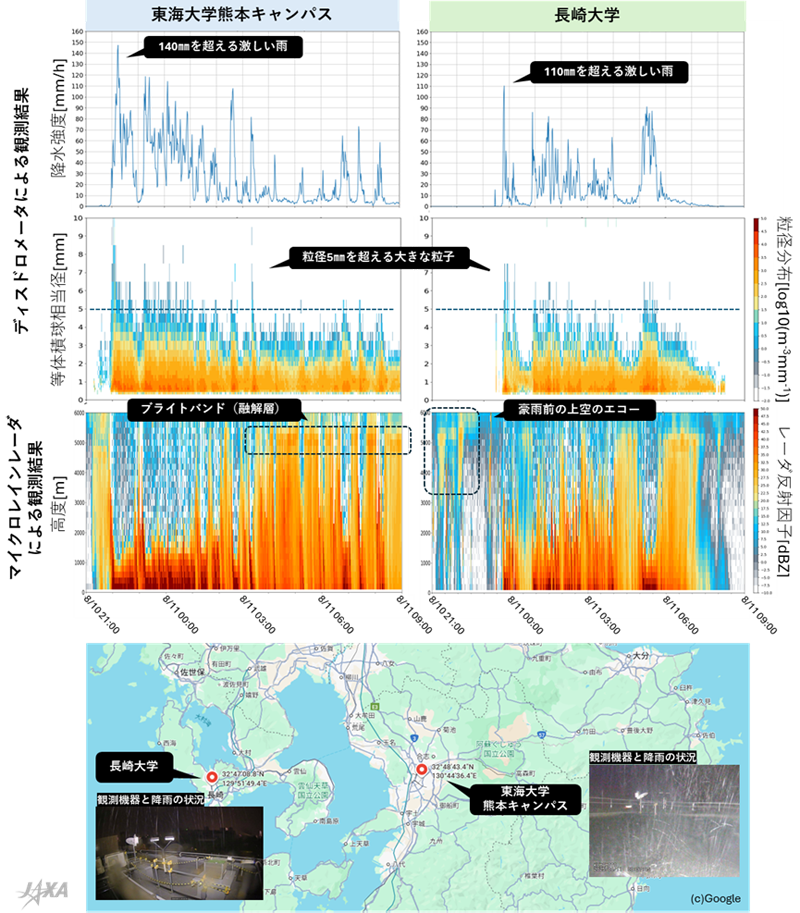

こうした衛星観測データを、近年頻発する線状降水帯の機構解明・予測に活かすため、JAXAは2022年5月に気象庁気象研究所(気象研)の「線状降水帯の機構解明及び予測技術向上に資する研究の推進に関する協定」に参加しました。様々な地球観測衛星プロダクト(GPM、しずく、しきさい等)及びその地上検証用降水観測機器のデータを、気象研が運用する線状降水帯データベースに提供することで、協定参加機関での研究に役立てられています。このデータは「JAXA線状降水帯特別観測実験モニタ」からもご覧いただけます。このうち、地上降水観測機器については、JAXA・気象研・東海大学の共同研究「全球降水観測計画(GPM)等の衛星データと地上観測測器による線状降水帯の機構解明に関する研究」、及び長崎大学・JAXAの協力にて、東海大学熊本キャンパスと長崎大学の二か所に設置し、現在も観測を継続しています。

図 3は、地上降水観測機器(各観測機器の詳細についてはこちらの記事をご参照ください)による今回の事例の観測結果をまとめたものです。上二段はディスドロメータによる降水強度・雨滴粒径の観測結果です。8/10夜に南下(図 1上参照)した雨域によって、降り始め直後に熊本では140 mm/h、長崎では110 mm/hを超える非常に強い雨を観測しており、雨滴も粒径5mmを超える大型のものが観測されていることが確認されています。また、三段目にはマイクロレインレーダによる降水の時間-高度断面を示しており、豪雨が始まる前にも上空で降雨エコーが見えていることがわかります。特に期間前半は、上空の降雨状況が減衰により見えなくなるほど非常に強い雨が地表面付近で降っていたことが確認できます。期間後半は、上空の雪が雨に変わる「融解層」でレーダの電波が強く反射されることにより観測される「ブライトバンド」のようなものが高度5km付近で見えており、降水システムの特徴が変化していることが示唆されます。こうした降水システムの詳細な観測情報は、線状降水帯の機構解明に役立てられています。

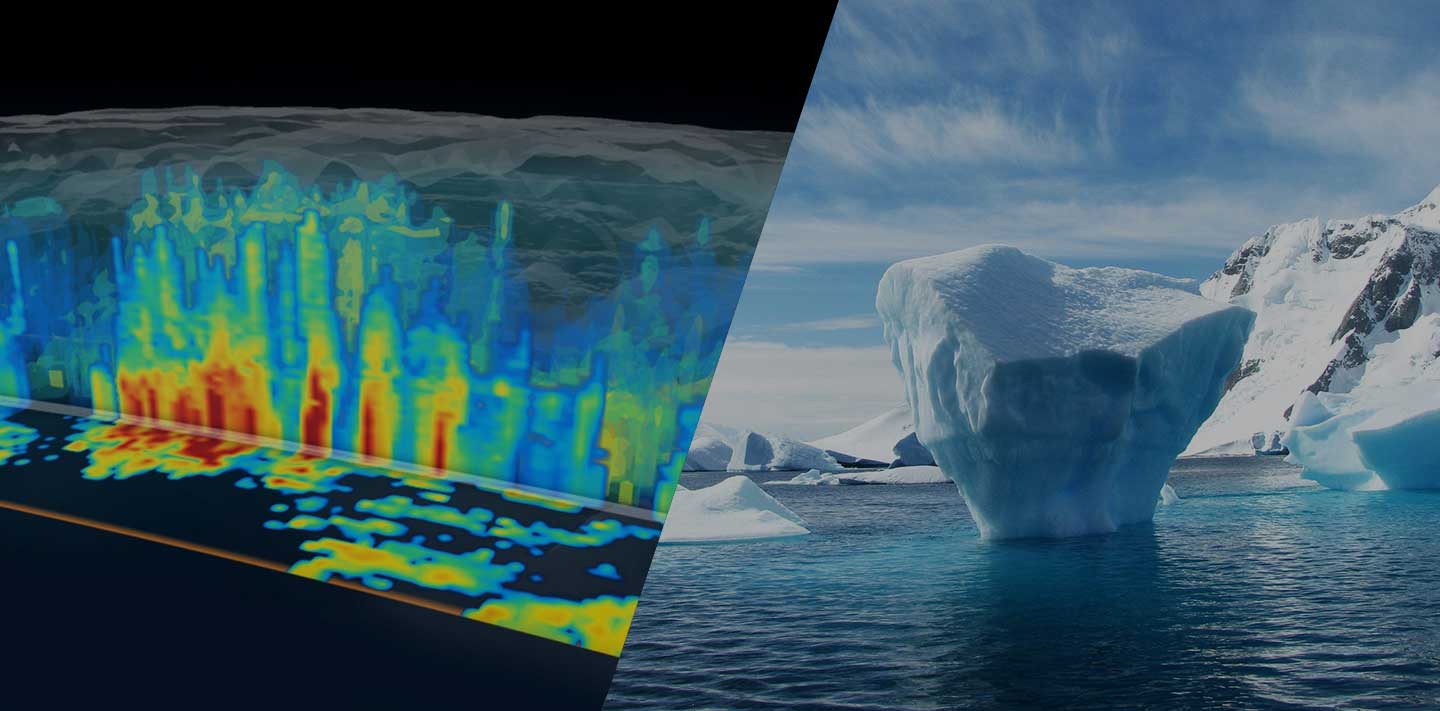

衛星データとシミュレーションでみる洪水の様子

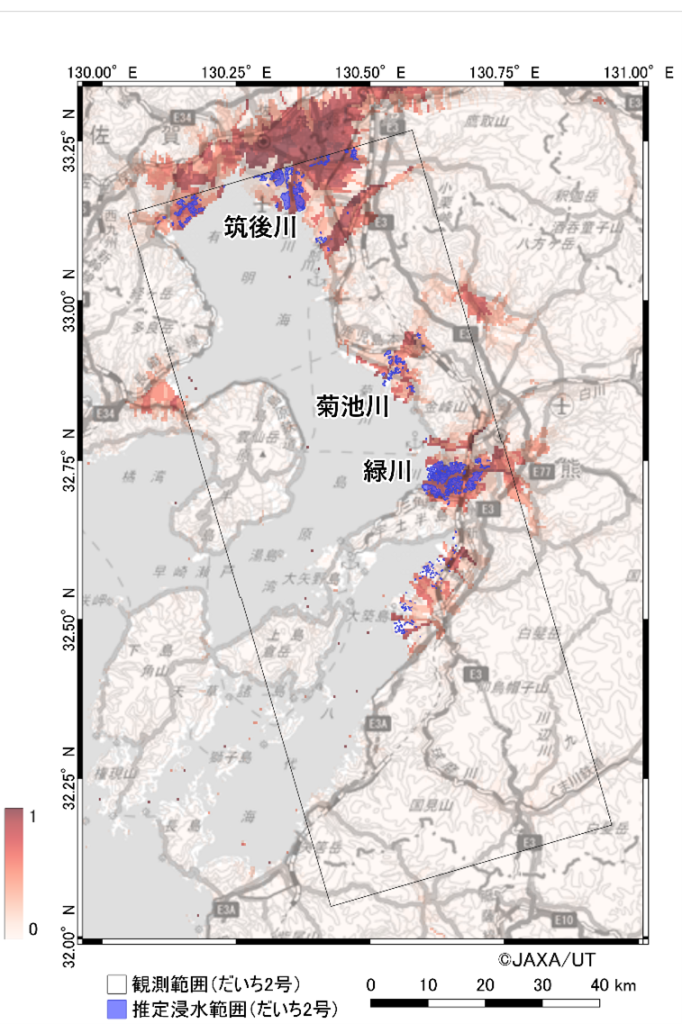

JAXAでは降水の観測を行うだけでなく、浸水などの災害の状況把握にも貢献しています。「だいち2号(ALOS-2)」に搭載されているLバンド合成開口レーダ 「PALSAR-2」は、夜間や雲のかかっている天候条件の悪い場合でも、浸水被害の状況を把握することができます。JAXAでは防災機関からの要請に応じ、「だいち2号」による災害時の観測と迅速な情報提供を行っています。今回の事例においては8月12日23時ごろ観測を行い、情報提供を行っています。図 4に示す黒枠は「だいち2号」による観測範囲であり、枠内青色のポリゴンは観測された浸水域を示します。特に、緑川や筑後川の下流部において広い範囲で浸水が観測されていることがわかります。

こうした観測情報は迅速に関係機関に共有され、災害の事後対応等に活用されていますが、水害リスクの高まりを事前に推定し、防災や減災につなげるための研究開発も重要です。「Today’s Earth」はJAXAが東京大学と共同で研究開発を行っている陸域水循環シミュレーションシステムです。日本域版の「Today’s Earth – Japan(TE-Japan)」では、降雨量や降雪量、気温や風速といった大気物理量の予測に基づいて陸上のシミュレーションを行い、河川の流量や水位、氾濫面積の割合、土壌水分量などを30時間以上先まで予測しています。

図 4には、TE-Japanにより推定した8月11日0時から39時間先までの「氾濫面積割合(シミュレーション格子面積に対する浸水面積の割合)」の予測結果(各格子の最大値)を、「だいち2号」による観測に重ねて赤のグラデーションで示しています。これを見ると、「だいち2号」が浸水域を観測している緑川、菊池川、筑後川の下流においてTE-Japanでも大きな値が推定されており、結果が概ね整合的であることが確認できます。

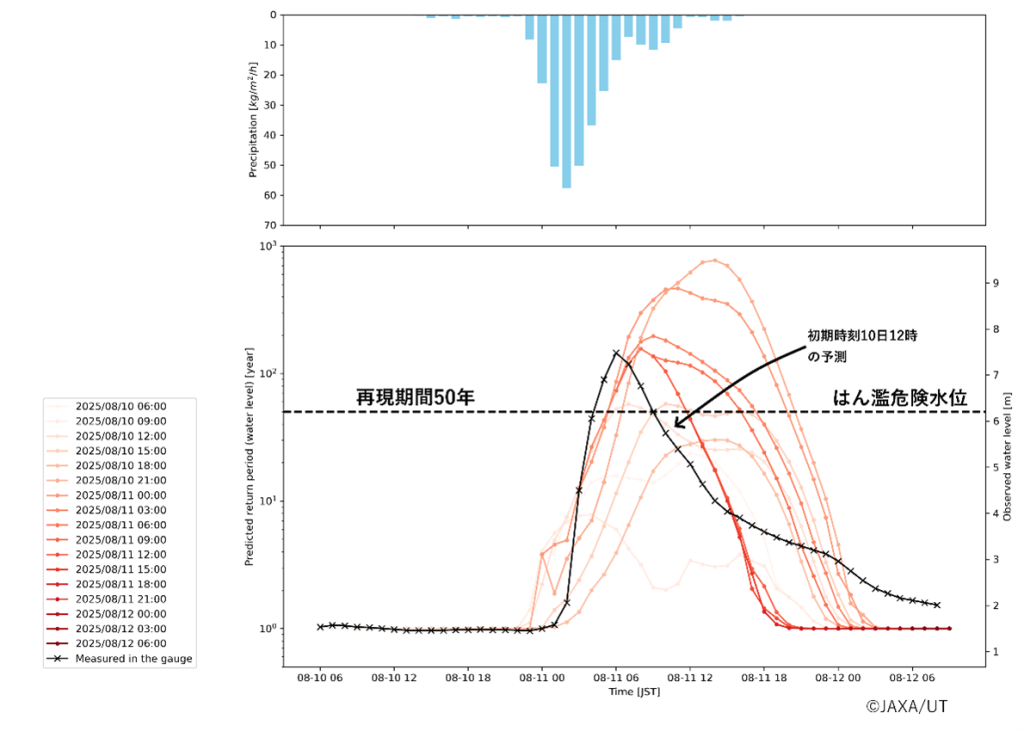

また図 5は、TE-Japanによる8月10日18時からの河川流量の予測結果であり、実際に氾濫が発生している緑川や筑後川において流量が増加することを予測できていることがわかります。こうした予測情報に基づき、よりわかりやすい危険度情報として提供するため、予測結果を過去の推定結果と照らし合わせて統計的に解釈を行い、ある時点で予測されている水位や流量が「何年に一度程度の極端な事象であるか」を示す「再現期間」に変換して提供する試みも行っています。

菊池川に国土交通省が設置している城南観測所を例に見てみましょう。本観測所では、11日5時に観測水位が避難指示に相当する「はん濫危険水位」を超過しました。この城南水位観測所における観測水位と、TE-Japanが予測した各初期時刻からの河川水位の再現期間の時間変化を図 6に示します。これを見ると、8月10日12時を初期時刻とする予測から再現期間50年以上、すなわち50年に1度程度の大きい水位となることを予測し始めており、17時間前から危険な状態を予測していたことがわかります。実際にはデータ処理に初期時刻から数時間を要しますが、それを考慮しても12時間程度前に危険な状態を予測できていたことになります。このようなTE-Japanによる将来の予測結果は、気象業務法により共同研究機関に限ってデータ提供を行っていますが、過去~現在時刻までの再現期間の推定結果は、Today’s Earthのウェブサイトからどなたでも閲覧することができます。

水災害リスクの軽減に向けて

JAXAでは引き続き、水災害リスクの軽減に貢献できるように関係機関と協力をしつつ研究開発を進めて参ります。また、衛星データそのものを用いた水災害時における情報提供はもちろんのこと、衛星観測と数値シミュレーションを融合した技術開発を行うことで、より迅速な状況把握や、水災害リスクの予測、切れ目のない情報提供にも貢献できるよう目指しています。

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW