利用事例

2024.05.27(月)

人文社会学での地球観測衛星データ利用(第3回)

社会経済学の専門家による地球観測データを利用した研究を紹介する本シリーズの第3回では、鉄道路線網の拡大による大気汚染改善効果について取り上げます。本研究は、第1回から掲載されている九州大学大学院工学研究院の馬奈木研究室との共同研究で、衛星データを活用しています。

鉄道路線網拡大と大気汚染の改善

:政策提言のための東京における25年間の洞察

―はじめに―

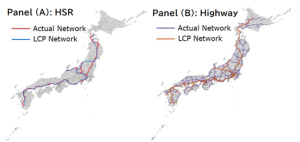

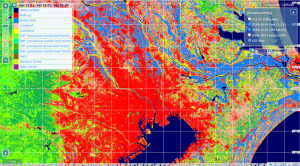

都市の交通渋滞は、公衆衛生と環境に深刻な影響を与える世界的な課題であり、渋滞した道路から生じる大気汚染は重大な健康リスクをもたらします(Lelieveld et al. (2015), Currie and Walker (2011), Brunekreef and Holgate (2002))。粒子状物質や二酸化窒素などの大気汚染物質への長期的な曝露は、肺機能の低下、認知機能の障害、死亡率の増加(Stockfelt et al. (2015))と関連しており、効果的な汚染緩和への対策が求められています。政府や国際機関は、鉄道や公共交通システムの拡充を大気汚染対策の有効な解決策として推進しています。(WHO (2021))しかし、鉄道の拡張は、莫大な初期投資が必要ですが、大気汚染と交通渋滞の緩和にどの程度寄与するかは十分に検討されていません。先行研究では、「Mohring効果」(Mohring (1972))と呼ばれる交通サービスの拡充が自動車利用から鉄道利用への移行とそれに伴う大気汚染の緩和が指摘されている一方で、公共交通サービスによる交通状況の改善が逆説的に自家用車の利用を増加させ汚染を悪化させる可能性があるという、相反する効果も指摘されています(Vickrey (1969), Duranton and Turner (2011))。今回の記事では、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)および「だいち2号」(ALOS-2)から取得した「全球数値標高データ」と「土地利用土地被覆図」を基に、東京都における仮想の在来線ネットワークを構築し、それを用いて鉄道路線網の拡張が大気汚染に与える影響を調査しました。

なお、本研究成果は現在、Nature誌にて査読中です。

―鉄道路線網の拡張と大気汚染削減―

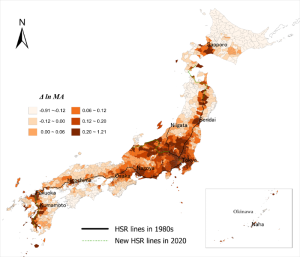

本研究では、Donaldson and Hornbeck(2016)が定式化した「マーケットアクセス(MA : Market Access)」という指標を利用しました。MAとは「地理的位置を考慮した需要」を指し、市場の潜在力を測る指標です。本研究では、各市区町村の人口に市区町村間の移動時間を基にしたコストをかけ合わせることで算出しました。この指標により、東京都内の在来線開業の他地域への間接的効果を評価しています。

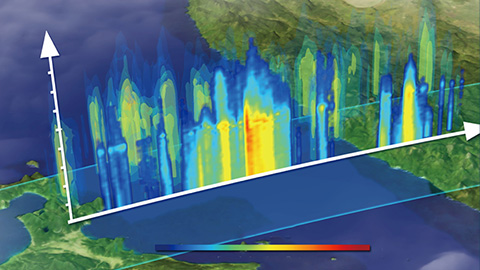

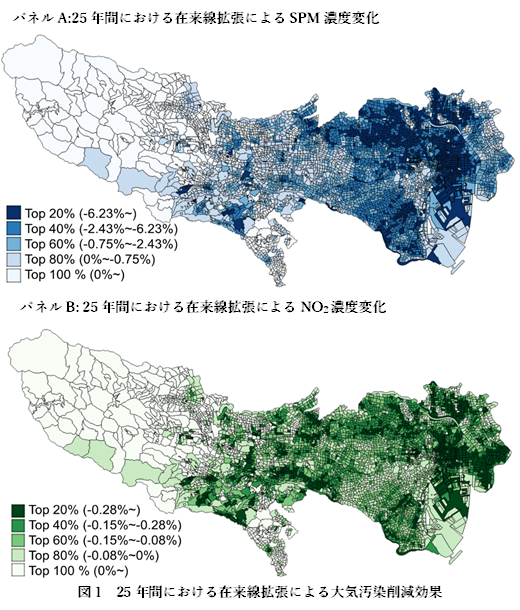

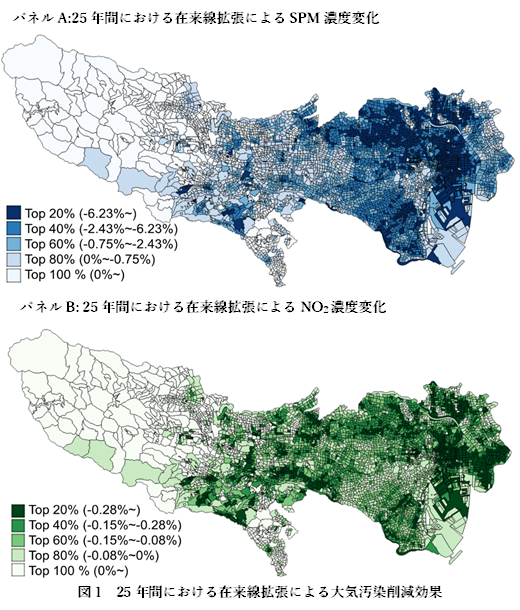

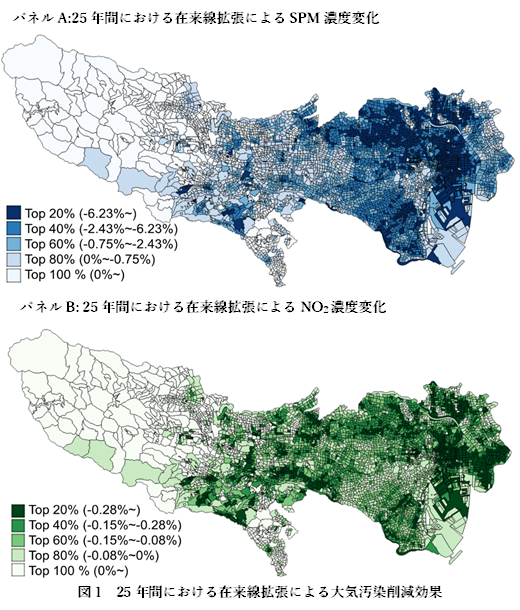

図1は、鉄道路線網による大気汚染削減効果の地域差を示しています。観測当初の汚染レベルを考慮した実証モデルから推定された係数と実際のMAの変化率を掛け合わせることで、図1に示すように、浮遊粒子状物質(SPM)と二酸化窒素(NO2)の両方でかなりの減少が見られました。特に、初期のSPM濃度が高かった地域では、SPMが平均21.65%減少し(中央値は6.565%減少)、NO2は平均1.401%減少しました(中央値は0.543%減少)。SPMの減少は主に人口密集地や重工業地帯で見られ、NO2の減少は住宅地やビジネス街でより顕著でした。

―メカニズム―

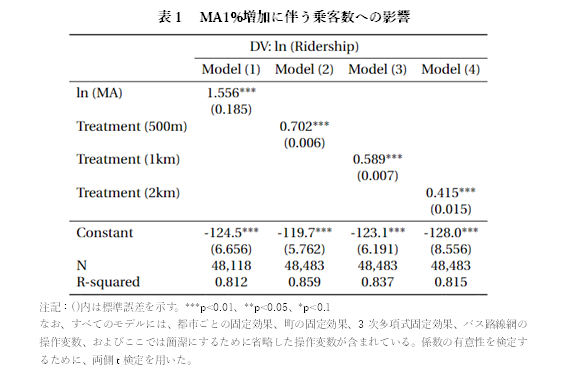

本研究は、鉄道網の拡張は公共鉄道交通をより利用しやすくすることで乗車率を向上させるという仮説のもとで行われました。したがって、国土交通省から入手した2011年から2019年までの駅別の年間乗降客数データを用いて、鉄道拡張が乗降客数データに与える影響をDID アプローチによって精査しました。表1は、鉄道の拡張と新駅の開業が乗降客数に与える影響を示しており、500m、1km、2kmの距離でMA処理と近距離処理を行い、4つの回帰モデルを用いて効果を分析しました。

表1に分析結果を示しています。モデル(1)は、MAが1%増加するごとに、鉄道路線網の拡張によって乗車率が1.556%増加することを示しています。さらに、モデル(2)、(3)、(4)は、鉄道が開通していない地域と比較して、半径500m以内で70.2%、1km以内で58.9%、2km以内で41.5%の増加という、新駅への近接性が乗車率を大幅に押し上げることを示しています。これらの調査結果から、鉄道の拡張が乗客の増加を促し、大気汚染を緩和する役割を果たすことが示唆されます。また、モデル(2)~(4)から、新駅からの距離が長くなるにつれて利用者数の増加が徐々に減少していることが分かるため、住民が駅から遠くなるほど鉄道利用が自然に減少することが示唆されます。補間された乗車率データを使ってさらに分析を進めると、これらを上回る結果が得られ、より包括的なデータセットによる継続的な研究の必要性が浮き彫りになりました。

―費用便益分析―

本研究では、得られた回帰係数を用いて、2つの主要な便益に焦点を当てて費用便益分析を行いました。まず、大気汚染改善による健康上の便益についてです。SPMやNO2のような大気汚染物質への曝露と、心肺疾患リスクの増加との相関は多くの文献で立証されています。鉄道路線網の拡張によるSPMとNO2の減少に帰せられる死亡率と罹患率の削減を定量化するために、本研究では統計的生命の価値(VSL)の手法を用いました。この手法によって、これらの健康面の改善に金銭的な価値を割り当て、死亡リスクの削減に対する社会的な支払意思額を反映させました。

また、本研究では、路線網拡張による渋滞緩和の利益を定量化しました。2015年から2017年にかけて約247,000人の回答者から収集した日本における独自の調査データを分析し、Li et al.(2019)を中心とした文献を参考に、東京都における交通渋滞による遅延を平均約25分としました。さらに、Yang et al.(2018)を参考に、新しい鉄道路線の導入に伴い通勤遅延が15%短縮するという条件のもとで、25年間にわたるMAの向上により、交通渋滞による遅延時の移動時間が平均7.36%短縮されたことが分かりました。この時間節約の金銭的価値を定量化するために、遅延時間短縮に金銭的価値を割り当てるVOT(Value of Time)という手法を用いました。

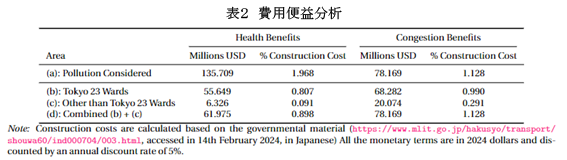

表2は、東京都の路線網拡張から得られる健康面及び渋滞面の便益を示しており、分かりやすくするため東京23区と23区以外で区分しています。この表から、健康面の便益は6,197万5,000ドルから1億3,570万9,000ドル、混雑面の便益は7,816万9,000ドルであると推測され、これらの便益はそれぞれ総建設費の0.898~1.968%、1.128%に相当します。項目(a)と(d)の健康面での便益が異なるのは、異なるサンプルから得られた回帰係数の差から生じています。この結果において、これらの便益のかなりの部分が、人口密度が高く鉄道網が発達している東京23区に集中していることが分かります。ここから、鉄道インフラが、特に人口密度の高い都心部において公衆衛生を改善し、運輸効率を高める上で極めて重要な役割を果たしていることが明らかになりました。

―結論―

今回の研究では、過去25年間にわたる東京の鉄道路線網拡張に伴う大気汚染への効果について、直接的な影響とより広範な影響ともに調査を行いました。この調査の結果、25年間の鉄道路線網の拡張により、東京と全体でSPMとNO2の濃度がそれぞれ8%と1.5%減少し、これらの直接的な汚染度を考慮すると最大で21%と1%減少したことが分かりました。この結果は、鉄道開通の直接的な影響に焦点を当てたLi et al.(2019年)の先行研究で確認された2~4%の減少を上回るものでした。

また、健康面の便益は6,197万5,000ドルから1億3,570万9,000ドル、混雑面の便益は7,816万9,000ドルであることが推測され、これらはGendron-Carrie et al. (2022)の先行研究の推測値の範囲内でしたが、Li et al.(2019年)が示唆した10億~31億ドルには及びませんでした。しかし、本研究での分析では労働生産性やほかの汚染物質の削減などの便益を網羅できていません。それでも、鉄道の利用者数の増加と大気質の改善との関係が、今後の新路線開発にも利益をもたらすと予測でき、本研究はその重要性を強調しています。

本研究は、鉄道路線網の拡張が都市の大気汚染と交通渋滞の課題に効果的な解決策であるということを支持し、鉄道インフラが持続可能な都市生活条件の促進にどのように貢献できるかを示しました。世界中の都市が環境や公衆衛生といった問題に直面する中、本研究は鉄道拡張を包括的な都市および環境政策に組み込むための貴重な指針となると考えています。

参考文献

- Brunekreef, Bert and Stephen T Holgate, “Air pollution and health,” The lancet, 2002, 360 (9341), 1233–1242.

- Currie, Janet and Reed Walker, “Traffic congestion and infant health: Evidence from E-ZPass,” American Economic Journal: Applied Economics, 2011, 3 (1), 65–90.

- Duranton, Gilles and Matthew A. Turner, “The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities,” American Economic Review, October 2011, 101 (6), 2616–52.

- Gendron-Carrier, Nicolas, Marco Gonzalez-Navarro, Stefano Polloni, and Matthew A. Turner, “Subways and Urban Air Pollution,” American Economic Journal: Applied Economics, January 2022, 14 (1), 164–96.

- Lelieveld, Jos, John S Evans, Mohammed Fnais, Despina Giannadaki, and Andrea Pozzer, “The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale,” Nature, 2015, 525 (7569), 367–371.

- Li, Shanjun, Yanyan Liu, Avralt-Od Purevjav, and Lin Yang, “Does subway expansion improve air quality?” Journal of Environmental Economics and Management, 2019, 96, 213–235.

- Mohring, Herbert, “Optimization and scale economies in urban bus transportation,” The American Economic Review, 1972, 62 (4), 591–604.

- Stockfelt, Leo, Eva M Andersson, Peter Molnár, Annika Rosengren, Lars Wilhelmsen, Gerd Sallsten, and Lars Barregard, “Long term effects of residential NOx exposure on total and cause-specific mortality and incidence of myocardial infarction in a Swedish cohort,” Environmental research, 2015, 142, 197–206.

- Vickrey, William S., “Congestion Theory and Transport Investment,” The American Economic Review, 1969, 59 (2), 251–260.

- WHO, “Review of evidence on health aspects of air pollution: REVIHAAP project: technical report,” Technical Report, World Health Organization 2021.

- Yang, Jun, Shuai Chen, Ping Qin, Fangwen Lu, and Antung A Liu, “The effect of subway expansions on vehicle congestion: Evidence from Beijing,” Journal of Environmental Economics and Management, 2018, 88, 114–133.

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW