利用研究

2022.06.14(火)

打ち上げから5年目を迎える「しきさい」

~陸域環境編~

目次:

1. 気候変動観測衛星GCOM-C「しきさい」とは

2. 「しきさい」で陸域植生の光合成量の推定に必要な情報を高精度にとらえる

3. 250 m解像度での地表面温度変動の把握

4. 光学センサを用いた地上部バイオマス推定への挑戦

5. 大規模面積での地上検証データの取得

6. 活火山のモニタリング

7. 長期観測により環境変動をとらえることへの期待

1. 気候変動観測衛星GCOM-C「しきさい」とは

気候変動観測衛星GCOM-C「しきさい」は、2017年12月に種子島宇宙センターからH-IIAロケットで打ち上げられました。「しきさい」に搭載されている「多波長光学放射計 (SGLI)」は、19種類の様々な色 (様々な波長の光) を観測しています。「しきさい」は、その名前の通り、世界中の植生や雲、雪氷の分布や変化を鮮やな「しきさい」でとらえているのです。「しきさい」という名前からは、人間の目で見える光 (可視光) の観測が連想されますが、実際は、近紫外光から熱赤外光の観測や多方向観測もしているのです。「しきさい」は、このような様々な波長の光情報から、放射・熱収支と炭素循環に関する情報を得ています。

本記事は、打ち上げから5年目を迎える「しきさい」によって得られたこれまでの成果や今後の展望について紹介するシリーズの2回目「陸域環境編」 です。「しきさい」の陸域プロダクトには、多波長多方向観測を生かした陸域生態系プロダクト (植生指数、地上部バイオマス、葉面積指数等) や、高空間分解能 (250 m解像度) の熱赤外観測による地表面温度プロダクトがあります。「しきさい」の陸域グループは、「しきさい」データから、気候変動メカニズムが解明されることを目指して、陸域環境の今を高精度に把握することに取り組んでいます。次節からは、陸域生態系プロダクトや活火山のモニタリング等を紹介すると共に、このような取り組みを紹介していきます。「しきさい」からは、4年分のデータが得られたところですので、気候変動メカニズムを解明するための土台が、ようやく整えられてきたと言えるでしょう。

> 大気、海洋、雪氷観測に関する成果記事はこちらから <

2. 「しきさい」で陸域植生の光合成量の推定に必要な情報を高精度にとらえる

地球温暖化は、二酸化炭素を中心とした温室効果ガスの大気中濃度が増加することによって引き起こされます。植物は、光合成によって二酸化炭素を吸収し酸素を発生させながら炭素を蓄えていますから、その「光合成量」を地球規模でとらえることはとても重要です。「しきさい」は、わずか2日で地球全体をほぼ隙間なく観測しているので、地球規模での光合成量を見積もるために必要な情報をタイムリーにとらえています。

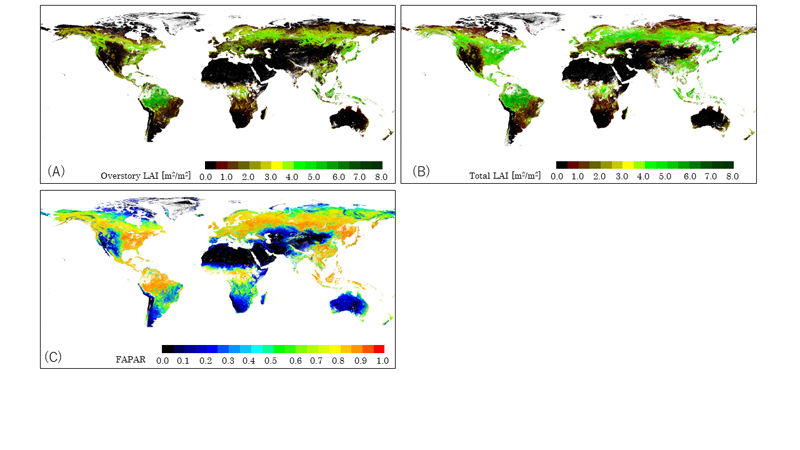

光合成量を推定するためには、植物が光合成に使うことのできる光 (光合成有効放射) をどのくらい吸収しているかを推定することがとても重要です。「しきさい」では、陸域植生の光合成有効放射吸収率や、光合成能力に関連する指標である「葉面積指数 (LAI、単位面積当たりの葉の面積)」を、3次元植生放射伝達モデル (FLiES) を用いて推定しています (図1)。「しきさい」の葉面積指数プロダクトの特長は、葉面積指数を2層 (樹冠部と林床植生) に分けて推定していることです。既存の衛星センサ (例えば、MODIS) によるプロダクトでは、地表面から全ての陸域植生の葉面積指数を (つまり1層で) 推定していますが、樹冠部と林床植生では、光合成の季節変化等が異なりますから、それぞれの葉面積指数がわかることによって、陸域生態系モデルの高精度化や、生態系研究への貢献が期待されています。

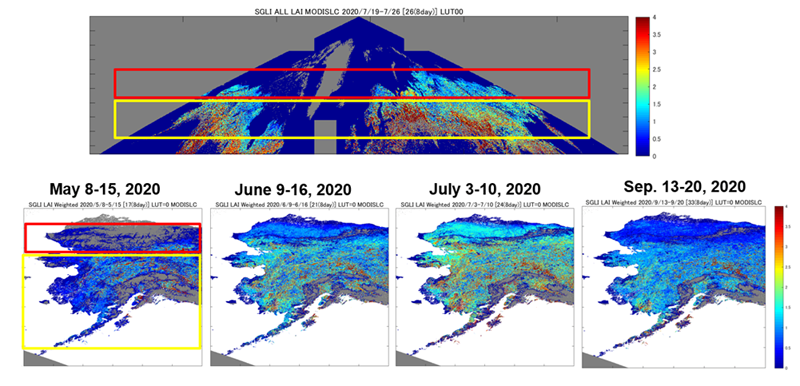

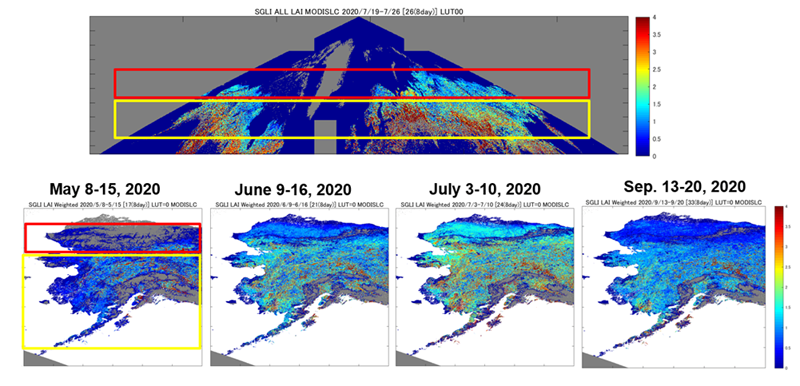

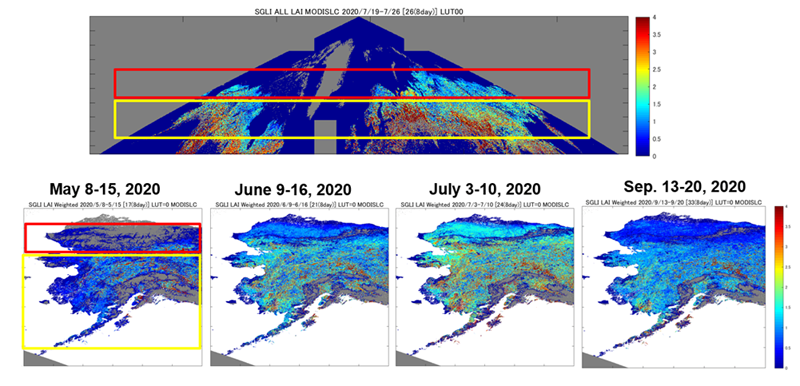

葉面積指数を高精度に推定するため、モデルの改良 (FLiESの中で用いる仮想森の改良等) も続けています。改良された3次元植生伝達モデル (FLiESvox) では、北半球高緯度地域に多く分布しているツンドラ地帯(図2の赤枠内)の植生や亜寒帯地域の針葉樹林(図2の黄枠内)で葉面積指数が季節変化していることがわかります (図2)。

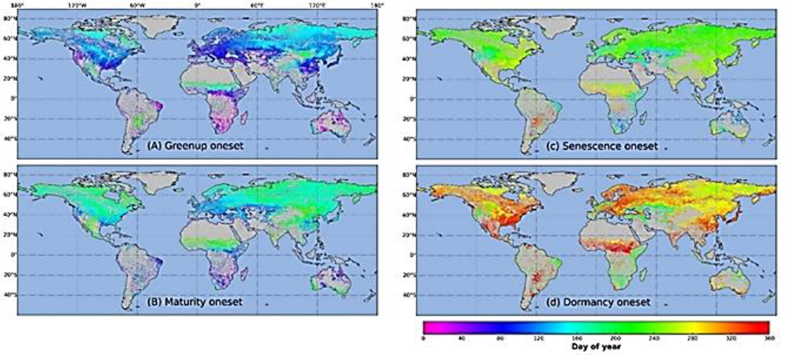

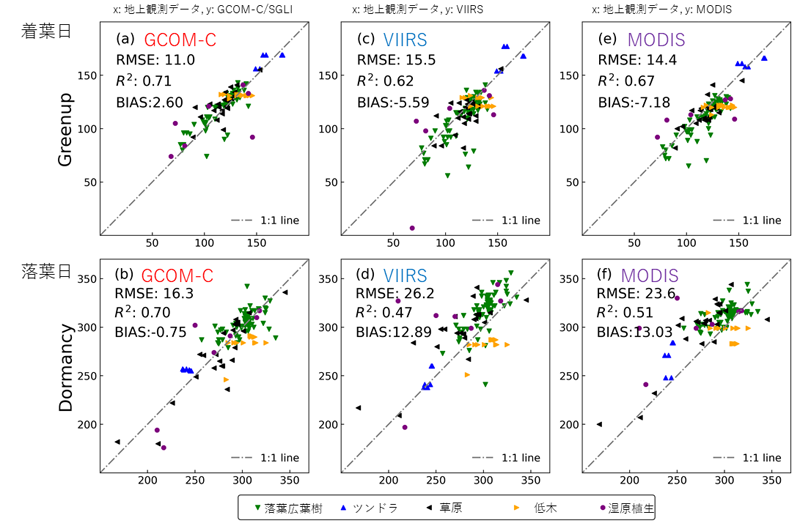

光合成量を推定するためには、植生の光合成可能な期間 (すなわち植物の着葉期間) をとらえることも重要です。「しきさい」では、地球全体の植物季節 (着葉日や落葉日等) を高精度にとらえています (図3)。特に、落葉日については、他の衛星センサよりも高精度にとらえられています (図4)。こうした植物季節は、異常気象や地球温暖化によって変化することが予想されるため、今後も長期的に注視していく必要があります。

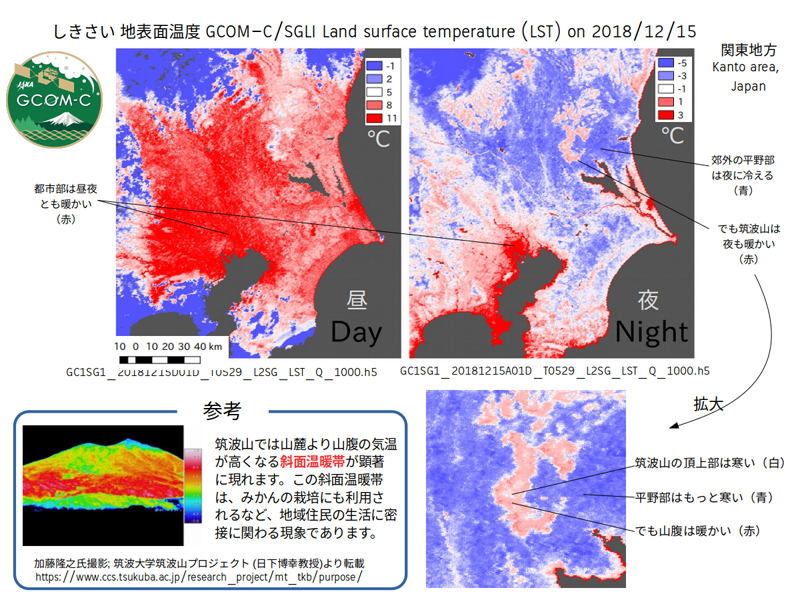

3. 250 m解像度での地表面温度変動の把握

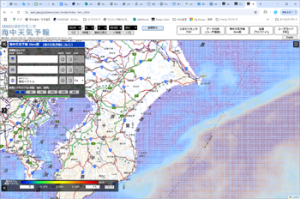

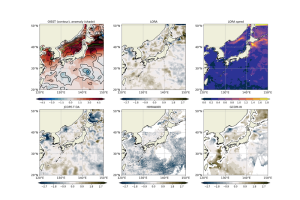

高分解能 (250 m解像度) の地表面温度が得られることも、「しきさい」の特長のひとつです。例えば、筑波山の斜面温暖帯のような局地的な現象をもとらえることが可能です。筑波山周辺の地表面温度は、昼間には、標高にしたがって、山頂で低く山裾で高くなっていますが (図5の上図左)、夜間には、山頂や山裾よりも山腹のほうが温度が高いことがわかります (図5の上図右)。この温度が高い部分は斜面温暖帯です。これは、関東平野に面した独立峰であるという特殊な地形要因によって生じた局地的な気象現象です。

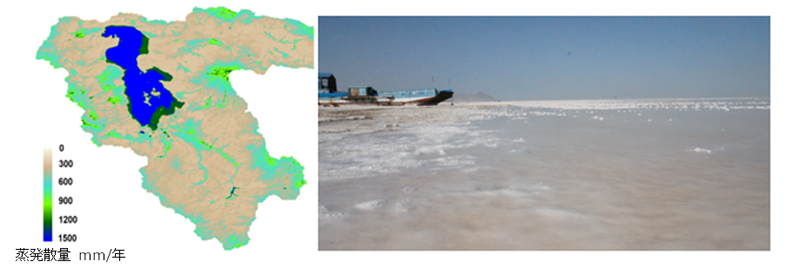

また、地表面温度は、陸域の土壌水分量や植物の水ストレス(水が不足している状態)とも深く関わっているため、「しきさい」の高頻度・高分解能の地表面温度情報は、人口増加や気候変動等により将来逼迫する水資源の有効利用や持続性確保に貢献することが期待されています。例えば、消滅の危機にあるイラン国オルミエ湖流域のような閉鎖流域では、降水量と蒸発散量のバランスで流域内の水資源量が決まるため、蒸発散量の推定はとても重要です (図6)。ここでは、水のある場所は冷たく、水のない場所は暖かいという特性を利用して、地表面温度から蒸発散量を推定しています。

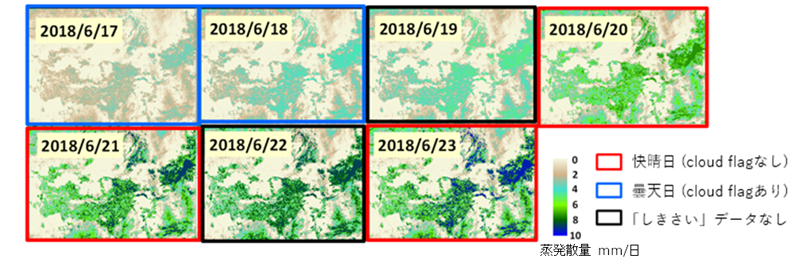

「しきさい」の高分解能の地表面温度は、圃場規模が大きな地域 (例えば、アメリカ西部) における、圃場単位での水利用状況把握をも可能にしました (図7)。蒸発散量が多いということは、灌漑が有効に働いているということを示します。そのため、衛星観測によって蒸発散量を時系列で得ることは、現地に高額な観測機器を導入することなく、灌漑施設が健全に機能しているかを把握することに役立ちます。この例のように、高頻度観測を行う「しきさい」では、地表面温度を観測可能な晴天日のデータを得る頻度が増えたことによって、高時間分解能 (毎日) で蒸発散量を推定することも可能になったのです。

4. 光学センサを用いた地上部バイオマス推定への挑戦

光合成によって植生に蓄積された炭素量(バイオマス)を衛星からとらえることも、地球温暖化研究にとって非常に重要です。特に、樹木は、体積が大きく寿命も長いため、炭素の保管庫として長期的に大きな役割を果たしています。ですから、地上部バイオマスの分布やその量をとらえることは、炭素循環の研究においてとても重要です。また、森林伐採や森林火災等によって、樹木に蓄積されていた炭素が大気に放出されることは、炭素循環に大きな影響を及ぼしますから、地上部バイオマスの変化量をとらえることも重要です。

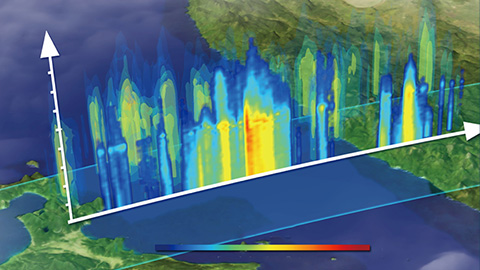

地上部バイオマスの推定には、一般的に衛星ライダー、合成開口レーダー (SAR) が用いられています。光 (レーザパルスやマイクロ波) を地上に向けて照射し、送信信号と受信信号との時間差から距離を測定し、樹頂と地盤面の差分から林冠高を推定する手法です。このようにセンサから光を照射し、地表面からの反射光をとらえて観測するセンサをアクティブセンサといいます。アクティブセンサによって得られた林冠高から地上部バイオマスを推定するのです。

一方、地表面から自然に反射または放射されている光を観測するセンサをパッシブセンサといいます。「しきさい」が搭載している光学センサは「パッシブ」です。「パッシブ」な光学センサでは、地上部バイオマスを推定するために重要な要素である樹高 (または林冠高) をとらえることが困難であるため、地上部バイオマスを高精度で推定することは困難であると考えられていました。しかし、「しきさい」には、多方向観測データもあることから、植生の被覆率に加えて、植生層の厚さや疎密を示す度合いを得ることが可能となり、地上部バイオマスを推定することに成功しました。

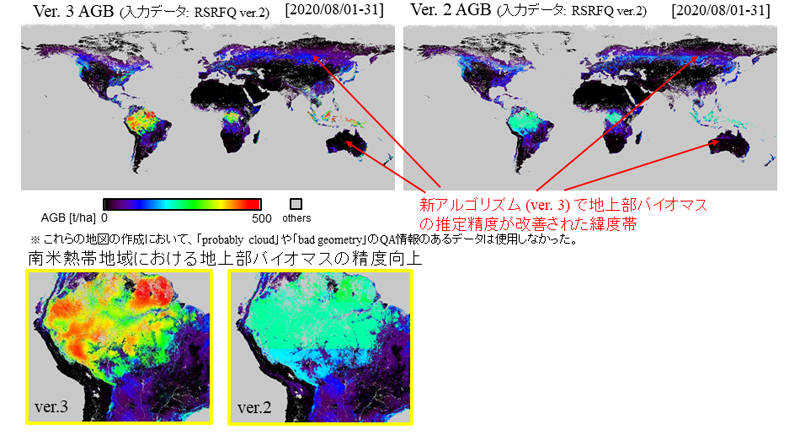

「しきさい」の地上部バイオマスプロダクト version 2 (旧アルゴリズム) における課題は、大きな地上部バイオマスが存在する熱帯地域において、過小評価になることでした。これは、当該地域における地上調査データが極めて限られていることが原因でした。これを克服するため、近年、NASAによって公開されたGEDI (国際宇宙ステーションISSに搭載されたライダー) データを、MOLI (JAXAが計画中のISS搭載ライダー) 用に開発された地上部バイオマス推定アルゴリズムに適用することによって、地上調査に代わるデータを多数得ることに成功しました。新アルゴリズム (version 3) では、この情報を取り込むように改良することによって、高バイオマス量をも推定できるようになりました (図8)。一般に衛星ライダーやSARを使ったバイオマス推定は、150 t/ha以上では飽和状態になるため推定が困難であるとされていましたが、「しきさい」では500 t/haまで推定できるようになりました。「しきさい」の精度の高い全球地上部バイオマス推定が炭素循環に関わる研究進展に大きく貢献することが期待されています。

5. 大規模面積での地上検証データの取得

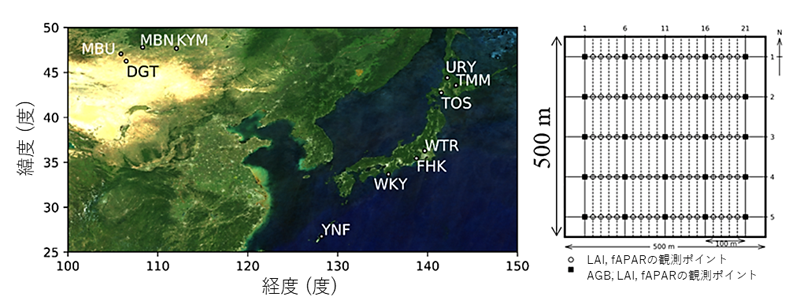

JAXAでは、これらの陸域生態系プロダクトを検証するための高精度な地上データの取得にも取り組んでいます。陸域植生は、種構成や樹冠構造、植生の階層 (高木層、低木層、草本層等) が複雑で、その分布も不均一性が大きいため、「しきさい」プロダクトの1ピクセルの大きさ (250 m×250 m) に対応するような大規模面積での葉面積指数や地上部バイオマスの代表値を得ることは、とても困難です。また、衛星フットプリント (衛星センサが見ている範囲) と地上観測面積の違いや、衛星フットプリントと地上観測の位置ずれの問題も無視できません。「しきさい」では、陸域植生の信頼性の高い地上検証データを得るためのプロジェクト「JAXAスーパーサイト500」を実施し、大規模面積 (500 m×500 m) での観測方法の検討を行うとともに、その値 (地上検証データ) の不確実性を定量化する手法の開発を行いました (図9)。このプロジェクトで得られた、森林3サイト、草原4サイトにおける地上検証データは、「しきさい」の地上検証に役立っています。

6. 活火山のモニタリング

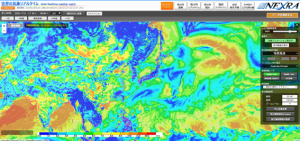

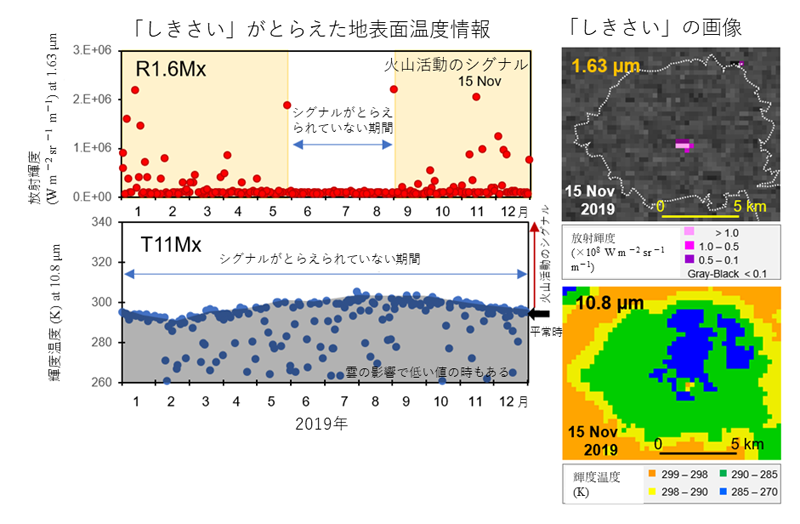

「しきさい」の陸域データは、このような生態系のモニタリングだけに用いられているわけではありません。例えば、「東アジアにおける活火山の監視システム (http://vrsserv.eri.u-tokyo.ac.jp/realvolc/) 」にも「しきさい」データが利用されています。図10に示すように、高解像度・高時間分解能という特徴を活かして、桜島の小規模噴火の様子がとらえられていることがわかります。

7. 長期観測により環境変動をとらえることへの期待

このように、「しきさい」では、信頼性の高い地上検証データを得る活動やアルゴリズム開発を丁寧に行うことで信頼性の高い陸域プロダクトを開発・提供しています。「しきさい」は、灌漑施設の水利用状況や火山活動のリアルタイムモニタリングに役立っていることに加えて、植生の光合成量推定に関係する情報 (葉面積指数や植物季節等) や地上部バイオマス量の推定を、今後も長期的に継続することによって、異常気象や温暖化に伴う広域での環境変動をとらえることが期待されています。

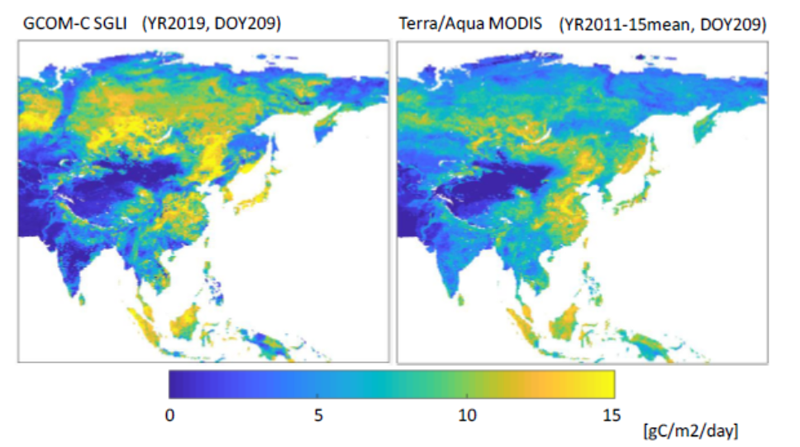

光合成量 (総一次生産量、GPP) については、「しきさい」から得られた植生情報と地表面温度を用いて推定するアルゴリズムを開発中です (図11)。夏季のGPPは、2019年には、2011年から2015年の平均値よりも、高緯度地域で高かったことがわかります。これは、地球温暖化の影響を捉えているかもしれませんが、この比較には、「しきさい」から得られた推定値 (2019年) と他センサから得られた推定値 (2011年から2015年) を使用しています。「しきさい」データのみを使って、長期の温暖化現象をとらえるには、4年間の観測では、まだ観測期間が短いからです。「しきさい」の観測データが今後長期間にわたり蓄積されていくことで、このような温暖化によって引き起こされる現象を「しきさい」データのみを使って明らかにしていくことができるものと期待されます。

(文: JAXA/EORC 秋津 朋子主任研究開発員)

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW