利用研究

2025.03.27(木)

海中天気予報1km解像度版の公開

1. はじめに

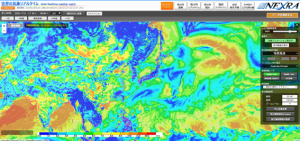

日本周辺の海洋状況の現況と数日先までの予報を1km解像度・1時間毎で提供する「海中天気予報」のウェブサイトを新たに公開しました。

これまで、JAXAと海洋研究開発機構(JAMSTEC)アプリケーションラボでは、衛星海洋観測と海洋モデルの融合を目指し、JAXAが作成する衛星海面水温を、JAMSTECの海洋循環モデルJCOPE-Tに同化した日本周辺の約3km空間解像度の海中天気予報(JCOPE-T DA)を2018年から公開していました。

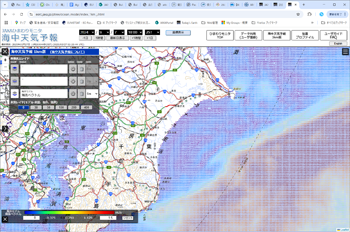

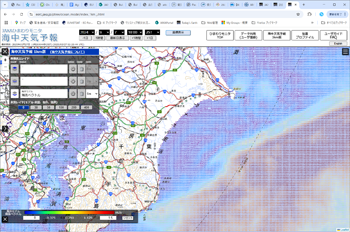

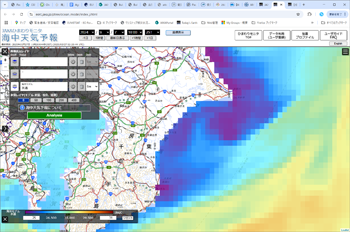

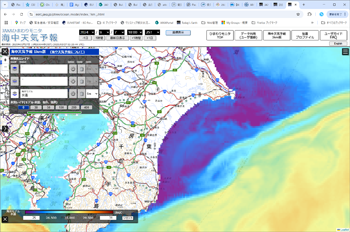

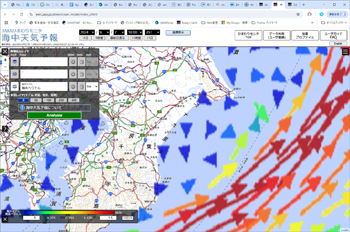

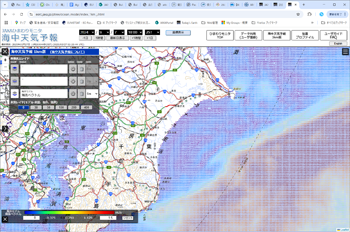

2025年3月27日より、空間解像度を約1km高解像度(JCOPE-T 1ks)に向上した新しい海中天気予報のウェブサイト(図1、2)を公開しました。JAMSTECがJCOPE-T 1ksの開発(2項参照)、JAXAが衛星観測と現場観測を使ったデータの検証評価(3項参照)及び可視化ウェブサイトの構築(1項参照)を担当しました。

新しいウェブサイトでは、下記の機能も追加しました。

- 拡大したときに海流ベクトルが間引きなしで、細かく表示可能

- 海流ベクトルのカラーバーの最小値・最大値を変更可能

- 任意の点の時系列グラフを表示可能

なお、3km解像度の海中天気予報のウェブサイトについても、今後も並行で運用を継続します。

|

|

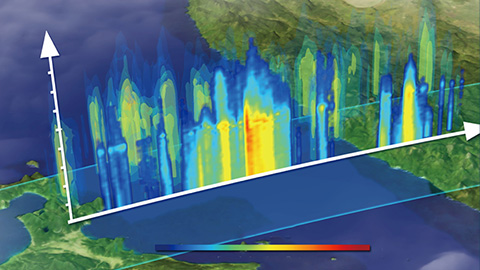

|

|

| 図1 現行のJCOPE-T DA(3km解像度)による東京湾と銚子沖の0m深さの水温(上)と海流ベクトル(下)(海流ベクトルは間引き表示) | 図2 新しいJCOPE-T 1ks(1km解像度)による東京湾と銚子沖の0m深さの水温(上)と海流ベクトル(下) |

2. JCOPE-T 1ksシステムについて

JAMSTECアプリケーションラボでは、日本沿海予測可能性実験(JCOPE)の一環として海中天気予報[1]の研究開発を進めています。JCOPE-T 1ks (1km scale:約1km解像度)[2]は、現在公開しているJCOPE-T DA (Data Assimilation:約3km解像度)[3]を高解像度化した海中天気予報システムです。基盤となる海洋循環モデルは双方ともにJCOPE-T[4]です。JCOPE-T DAとJCOPE-T 1ksの比較を表1に示します。なお、JCOPE-T 1ksシステムの詳細については、こちらを参照ください。

| JCOPE-T DA(現行) | JCOPE-T 1ks(新規) | |

| 計算期間 | 2018年-現在 | 2024年-現在 |

| 計算範囲 | 17.0°–50.0° N 117.0°–150.0° E |

17.5°–49.5° N 117.5°–149.5° E |

| 時間解像度 | 1時間 | 1時間 |

| 水平解像度 | 1/36°(3km) | 1/120°(900m) |

| 鉛直層数 | 46 | 46 |

| 海底地形 | SRTM+海図 水平解像度に応じて平滑化 |

SRTM+海図 水平解像度に応じて平滑化 |

| 大気外力 | NCEP GFS | NCEP GFS |

| 潮汐外力 | 11分潮(K1, O1, P1, Q1, K2, M2, N2, S2, M4, MN4, and MS4) | 11分潮(K1, O1, P1, Q1, K2, M2, N2, S2, M4, MN4, and MS4) |

| 側面境界条件 | JCOPE2M | JCOPE-T DA |

| 河川水流出 | 日本列島:JAXA Today’s Earth Japan(368河川) それ以外;月平均気候値 |

日本列島:JAXA Today’s Earth Japan(368河川) それ以外;月平均気候値 |

| データ同化 | マルチスケール3次元変分法によって、衛星海面高度、衛星海面水温、現場水温塩分を1日毎に同化 | JCOPE-T DAの水温・塩分場に緩和。水深200m以浅の海域は緩和無し。 |

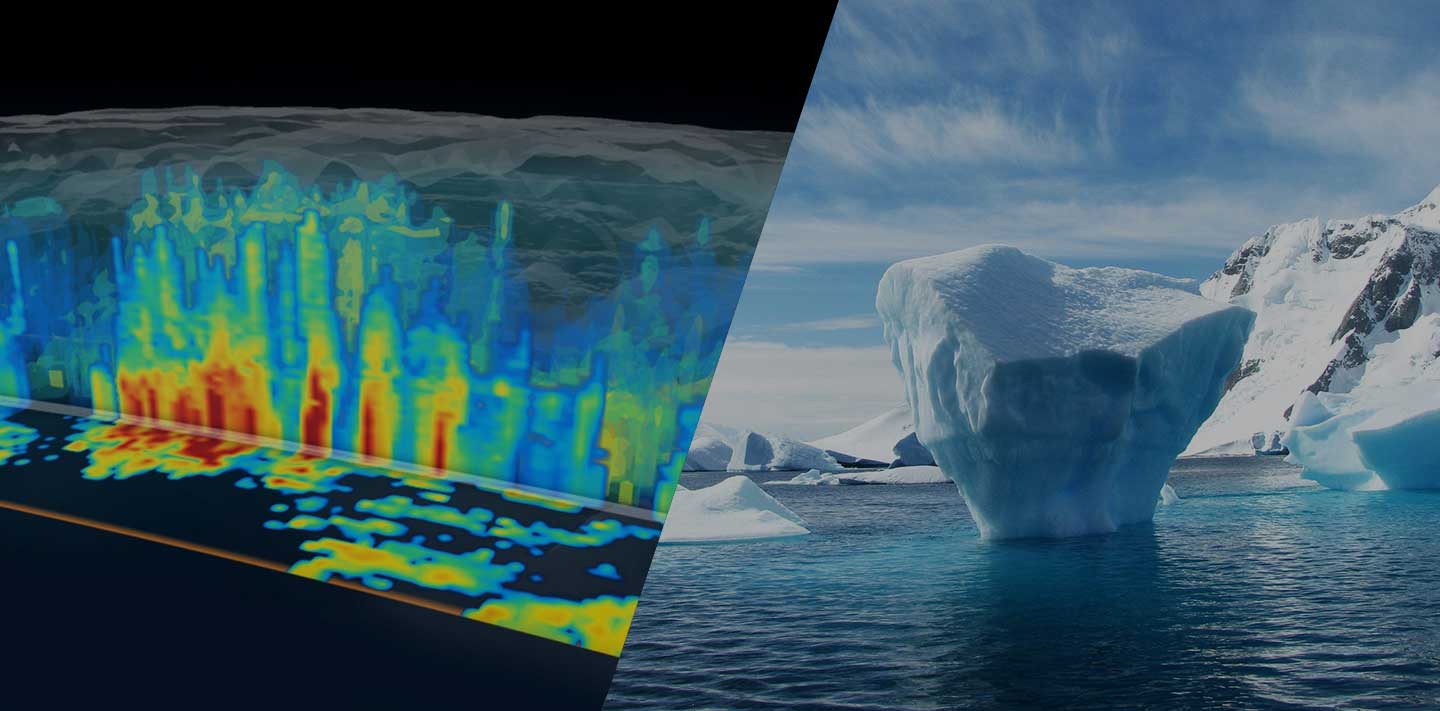

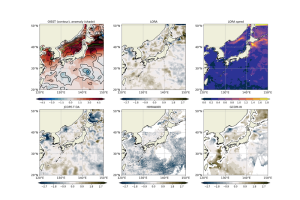

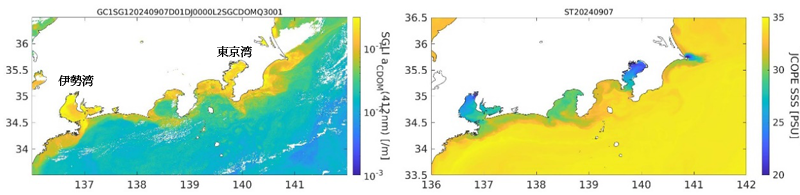

3. GCOM-C/SGLI海洋プロダクトを用いた空間分布検証

2024年に発生した台風10号による九州-関東地方豪雨を対象に、SGLIの海洋標準プロダクトである溶存有機物による光吸収係数(aCDOM)[5]を淡水のトレーサーとして用い、JCOPE-T 1ksの海面塩分(Sea Surface Salinity : SSS)の空間分布の比較を行いました。(図3)

JCOPE-T 1ksは、河川からの出水がもたらす塩分低下のトレンドを適切に再現しており、特に東京湾や伊勢湾などの閉鎖性内湾においては、従来のモデル解像度では難しかった詳細な水平勾配が再現可能でした。このようなJCOPE-T 1ksによる高解像度な解析結果は、沿岸環境保全や水産業向けの海況情報提供ツールとしての活用が期待されます。

一方で、河川境界条件の誤差に起因する海面水温の過小評価などの課題も確認されており(詳細はこちらを参照ください)、現状では本データの利用に際しては衛星等の実観測データと併用が推奨されますが、JAXAとJAMSTECアプリケーションラボは今後も協力して改善研究に継続的に取り組む計画です。

参考文献:

[1] 林田 博士, 宮澤 泰正, 美山 透, 馬場 雄也, 木戸 晶一郎, 2024: 海中天気予報, 海の研究, 33, 89-101. https://kaiyo-gakkai.jp/jos/uminokenkyu/vol33/33-5_6/33-56-3_hayashida.pdf

[2] Wang, S., S. Kido, X. Guo, Y. Miyazawa, and S, M. Varlamov, 2025: Topographically generated submesoscale processes in the Tokara Strait revealed by a high-resolution model, in revision.

[3] Miyazawa, Y., S. M. Varlamov, T. Miyama, Y. Kurihara, H. Murakami, and M. Kachi, 2021: A nowcast/forecast system for Japan’s coasts using daily assimilation of remote sensing and in situ data Remote Sensing, 13, 2431.

https://www.mdpi.com/2072-4292/13/13/2431

[4] Varlamov, S. M. , and Miyazawa (2021) High-performance computing of ocean models for Japan Coastal Ocean Predictability Experiment: a parallelized sigma-coordinate ocean circulation model JCOPET. Annual Report of the Earth Simulator, April 2020-Feb 2021, 1–3.

https://www.jamstec.go.jp/es/jp/output/publication/annual/annual2020/pdf/2project/chapter2/II-3_miyazawa.pdf

[5] Takafumi, Hirata and Yohei, Yamashita “Derivation of the absorption coefficient of Colourd Dissolved Organic Matter (CDOM)” SGLI Algorithm Technical Background Document (2020).

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW