最新画像

2025.10.01(水)

【速報】EarthCARE衛星(はくりゅう)がとらえたハリケーンHumbertoの「眼」

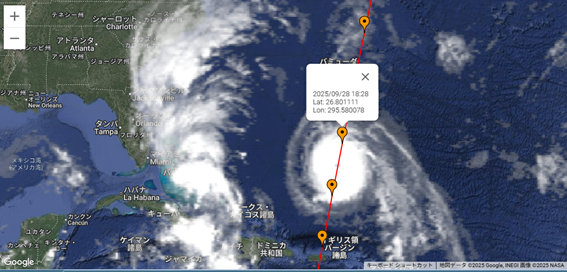

米国東岸沖に発生したハリケーン「Humberto(ハンベルト)」は、2025年9月27日に最盛期を迎え、最も勢力が強いカテゴリー5に達しました。さらに、ハリケーンHumbertoの数100km西側では、別のハリケーン「Imelda(イメルダ)」が並走しており、この影響もあって、バミューダやバハマを含む米国東海岸の広範囲で、今週いっぱい高波が続くと予測されています。

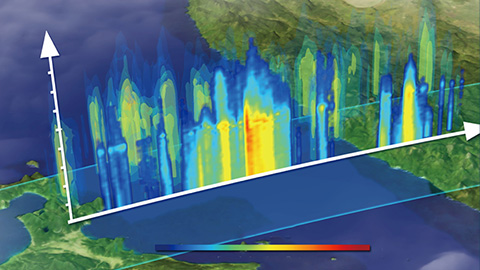

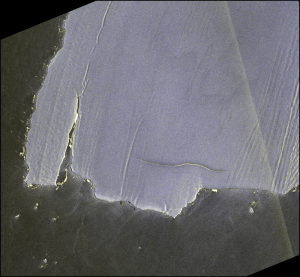

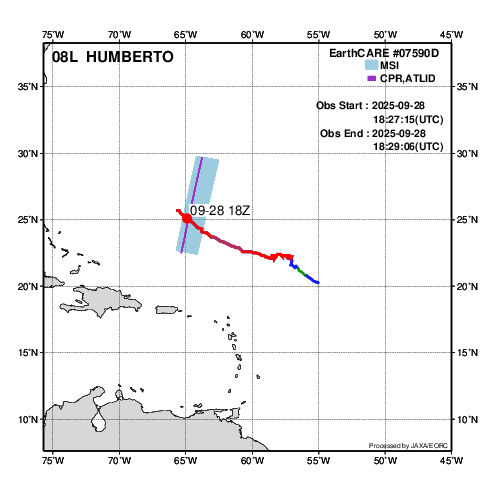

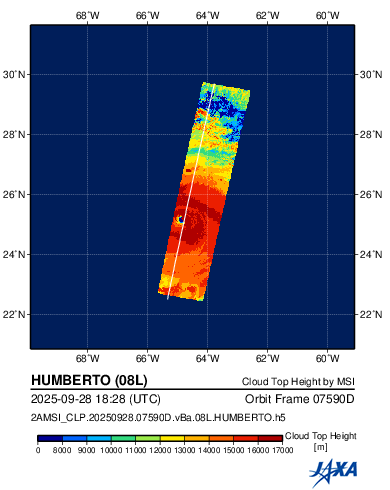

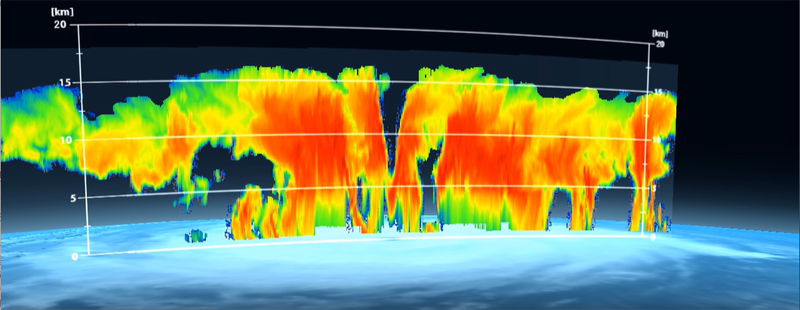

JAXAと欧州宇宙機関(ESA)が開発した雲エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」衛星(通称:はくりゅう)が、ハリケーンHumbertoを捉えました。図1は、ハリケーンHumbertoが米国東海岸沖を北東進している2025年9月28日に「はくりゅう」がハリケーンの上空を縦断したときの観測画像を示しています。図1(a)がハリケーンの進路とはくりゅう観測域を示しており、はくりゅうの観測タイミングとほぼ同時刻の静止気象衛星GOESの雲画像が図1(b)です。紫色の線で示した軌道をはくりゅうが通過し、その時の観測画像が図1(c)(d)(e)となります。図1(g)はこれらの観測データを3次元動画にしたものです。

(a)ハリケーンHumbertoの進路とはくりゅうの観測域

(b)NOAA GOES衛星による雲分布とはくりゅうの軌道。雲画像© JAXA/NOAA、地図データ©Google、背景画像©NASA。

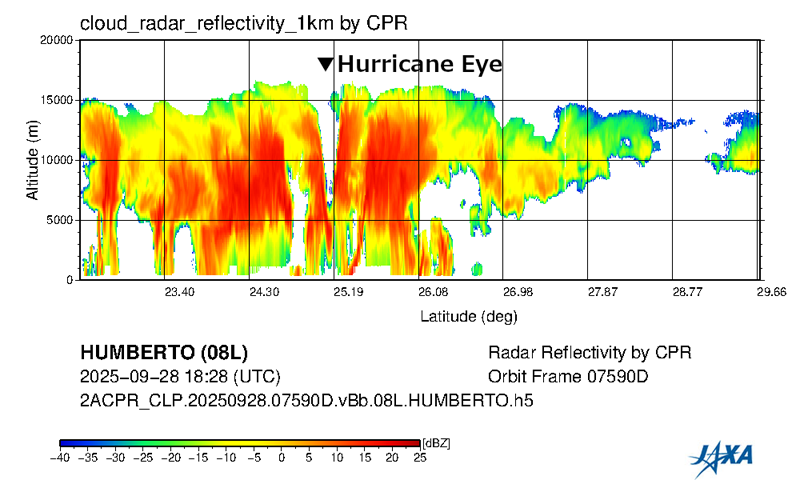

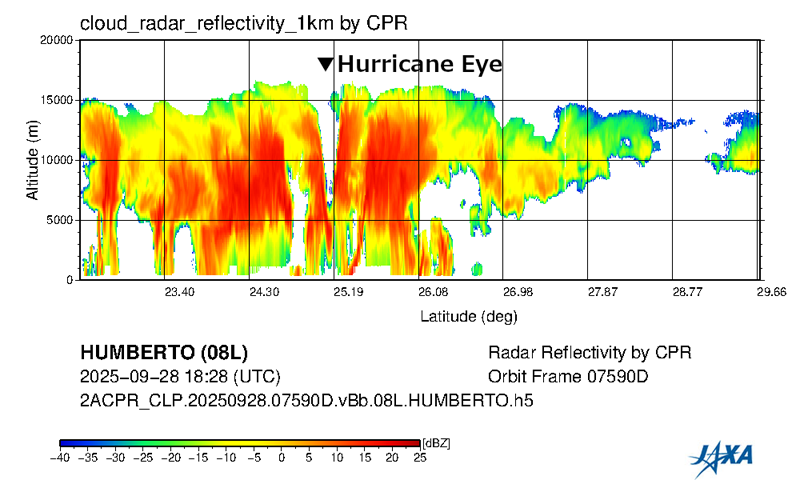

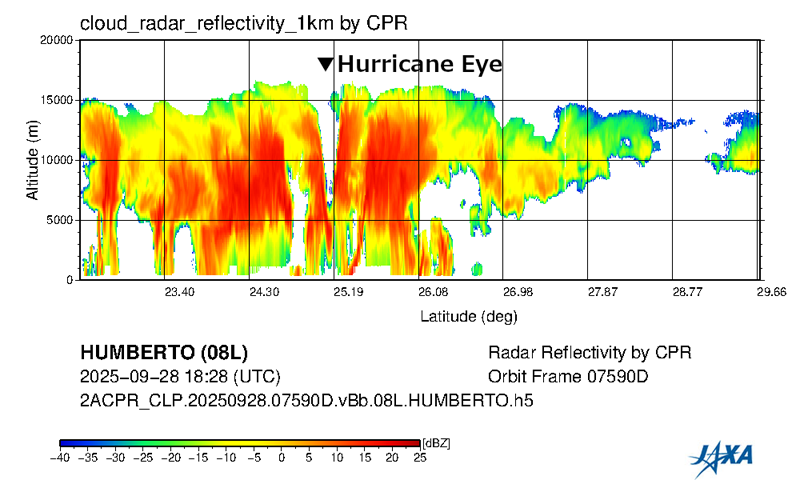

(c)はくりゅう(CPR)レーダ反射因子

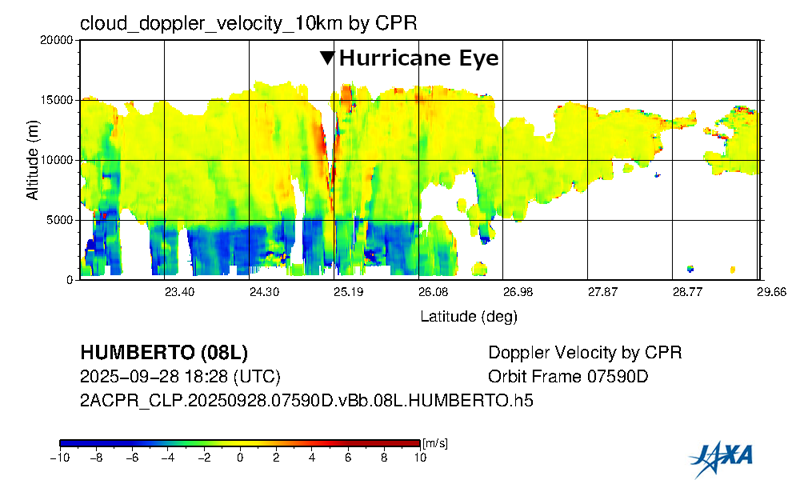

(d)はくりゅう(CPR)ドップラー速度

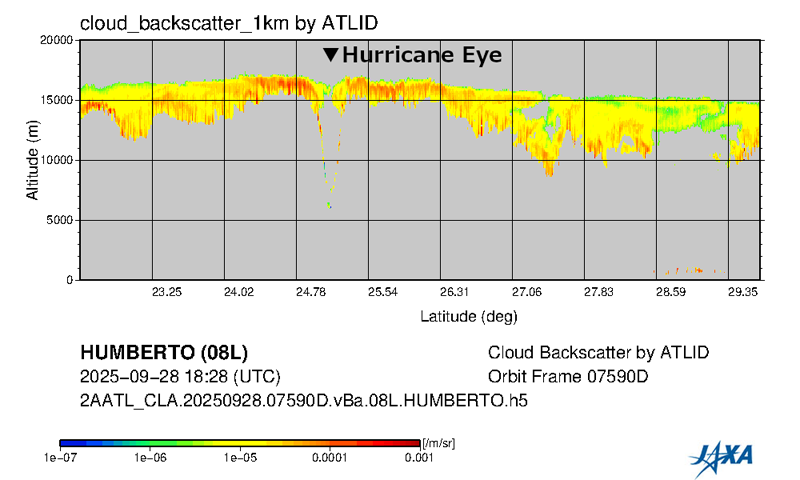

(e)はくりゅう(ATLID)雲後方散乱係数

(f)はくりゅう(MSI)雲頂高度

(g)3次元動画

図1 2025年9月28日18UTCにハリケーンHumbertoをはくりゅうが観測した事例

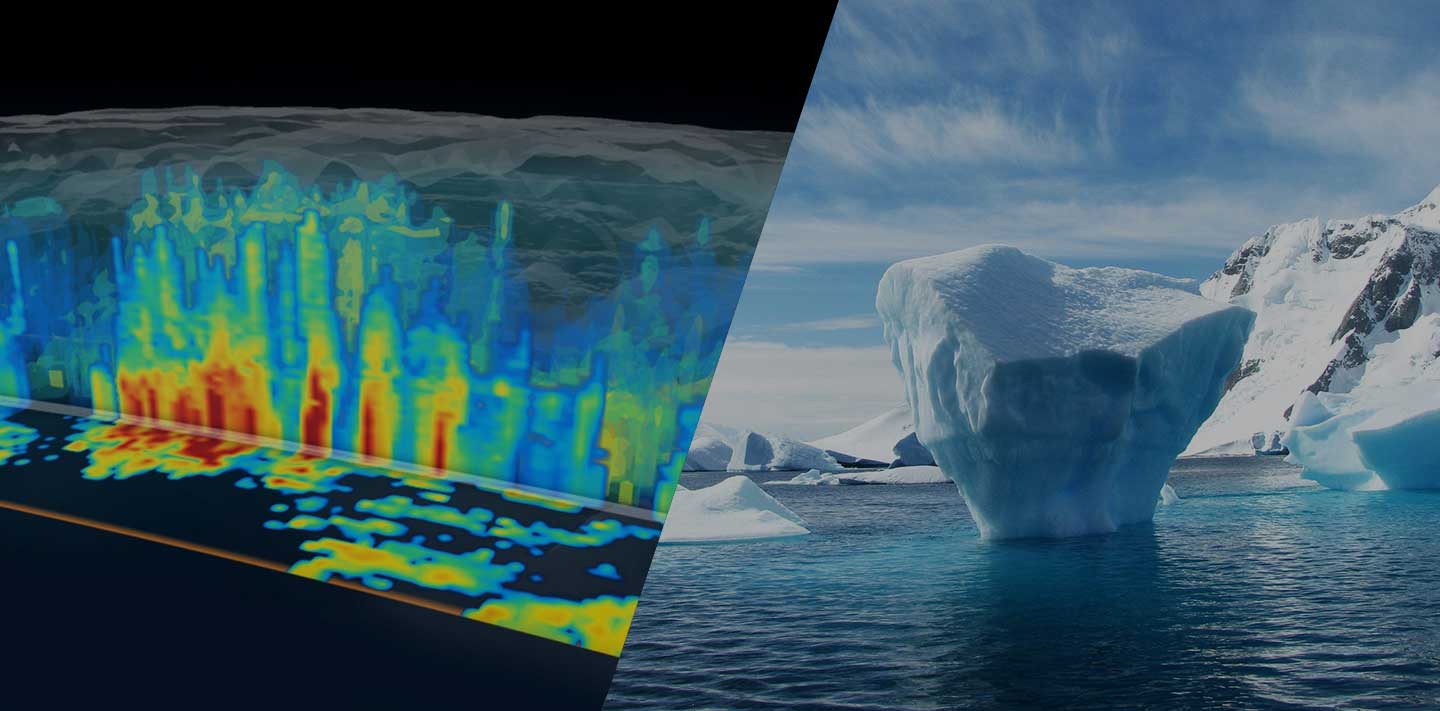

図1(c)の雲プロファイリングレーダ(CPR)のレーダ反射因子は、ハリケーンHumbertoの鉛直断面図を表しています。レーダ反射因子の値が大きい(赤い)領域は、雲や雨の粒が大きい、あるいは数多く存在していることを示しています。水平方向に500km以上広がるこのハリケーンは、高度16kmを超える高さまで発達しており、非常に厚みのある積乱雲のシステムだということがわかります。また、北緯25度付近(図中の「Hurricane Eye」)では、両側に広がる分厚い雲の壁とは対照的に、雲のない領域がぽっかりと空いており、これはハリケーンのいわゆる“眼”を観測しています。図1(e)には、大気ライダ(ATLID)による観測結果を示しています。CPRの観測高度よりも上空に広がる薄い雲の存在が確認でる一方で、ハリケーンの“眼”はCPRと同様にATLIDでも明瞭に捉えられており、CPRとATLIDを組み合わせることで、ハリケーンの構造をより詳細に把握できます。

図1(d)のCPRドップラー速度の図は、雲粒や雨滴の上下方向の運動速度を示しています。高度5km以下では、全体的に負の値(青色)を示しており、粒子が落下している、すなわちハリケーン下層で強い降雨が生じていることがわかります。一方、高度5km以上では、ドップラー速度の値は小さく、雪の粒子がゆるやかに漂うか、ゆるやかに落下している様子が観測されています。つまり、この高度5km付近で、雪が雨に溶けて、雨粒が急速に落下している過程が観測されています。さらに、北緯25度付近のハリケーンの“眼”を取り囲む壁の周辺では、ドップラー速度が正の大きな値を示す赤色の領域が局所的に広がっており雲粒が急速に上昇していることがわかります。一般に、ハリケーンの眼のまわりには強い上昇流が存在するとされており、本観測はその現象を直接捉えたものです。このような上昇流と、眼の中心部に発生する下降流は、ハリケーンや台風の強度(発達・衰退)に深く関係していると考えられています。これまでにも静止気象衛星などによってハリケーンや台風の眼は観測されてきましたが、今回のようにその断面構造とともに、内部の雲粒・雨粒の落下や上昇を宇宙から詳細に観測することに成功しました。

特に、「はくりゅう」搭載のCPRとATLIDは衛星直下のみを観測できるため、ハリケーンの中心部をちょうど通過して観測できたのは極めて稀なケースであり、はくりゅうの他の観測と併せて、今後ハリケーンや台風の解析に利用できる貴重な観測事例となりました。

2025年10月1日より、はくりゅうによって観測された、“台風周辺の雲の断面”などの新しい観測画像を追加し、「JAXA/EORC台風データベース 」ウェブサイトをリニューアルしました(サテナビ記事 )。今回、ご紹介したようなハリケーンや台風の観測事例を蓄積することで、はくりゅうにより、台風のメカニズム解明や予測の改善に貢献することが期待できます。

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#ALOS

-

#GSMaP

-

#GCOM-C

-

#公衆衛生

-

#エアロゾル

-

#データ提供

-

#陸

-

#地震

-

#大気

-

#海洋

-

#海氷・雪氷

-

#GPM

-

#DPR

-

#台風

-

#雨

-

#国際協力

-

#森林

-

#火災

-

#干ばつ

-

#GCOM-W

-

#シミュレーション

-

#GOSAT

-

#温室効果ガス

-

#インフラ

-

#ひまわり

-

#SLATS

-

#農業

-

#火山

-

#EarthCARE

-

#G-Portal

-

#AW3D

-

#水循環

-

#洪水

-

#Today's Earth

-

#NEXRA

-

#AMSR

-

#気候変動

-

#炭素循環

-

#API

-

#人文社会学

-

#土地利用土地被覆図

-

#環境問題

-

#速報

-

#GOSAT-GW